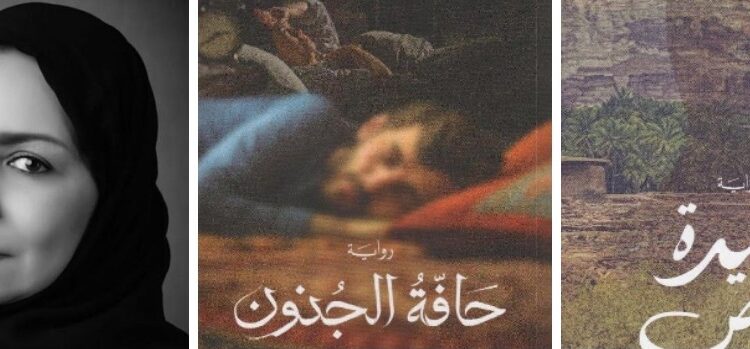

الأديبة يسرى الزاير

هي مَن شغِفَت بالكتابة وانتشت بها منذ صغرها، قرأت واغترفت من معينها دون أن ترتوي. واجهت التنمّر في تنهيدة الخلاص، وطافت بنا إلى أماكنَ متعددة ومتاهاتٍ شتى، وقفزنا بكامل وعينا معها إلى حافة الجنون، حيث عُرِضت مفارقات بين خيانة وغدر، وسحر وحب. كما أن روحها هامت في شتات الزمان، تاركةً بصمتها في سراب أنثى، لنبحر معها على ضفاف الخليج بين مدّه وجزره.

من هنا، كان لمجلة “أزهار الحرف” شرف الحوار معها للتعرف على مشروعها الإبداعي.

حاورتها من القطيف:

نازك الخنيزي

وإلى نص الحوار :

- كيف تقدم يسرى الزاير نفسها؟

يسرَى الزاير ببساطةٍ امرأةٌ تُسكِنها طفلة غادرت مرافئ الطفولة مبكرًا حين شغلتها الشاردة والواردة، وسرقتها الأحداث وأحاديث المذياع والتلفاز وقضايا الكبار من لعبها. فتمرد عقلها الصغير على السائد من العرف والأفكار والمنطق الجمعي المعتاد الجامد، فأبحرت بمراكب المجموعات القصصية للصغار حينًا، وسرعان ما وجدت نفسها مسافرة على متون الروايات العالمية والكتب المختلفة، تبحر في أحداثها ومعانيها وتحط على سواحلها بصيدٍ وفير من الأفكار وتفنيد ما بين السطور. من هناك كانت انطلاقة الوعي بقيمة الكتب وثراء الكلمات في حياة الإنسان وسجل الحضارات.

إلى أن وجدت نفسها على موعدٍ غير معلوم مع الكتابة ورهبتها، التي سرعان ما تحولت إلى أسلوب حياة خاص عندما اكتشفت أن الحروف هي مرآة ذاتها في السر والعلانية.

فما أنا سوى فراشة مغرمة بحقول الأدب، أجدني حيثما يكون الحرف شهيًّا.

امرأة يعصف بي الواقع، حيث أني شديدة الحرص على أداء الأمانة والواجب كوني زوجةً وأمًّا في وقتٍ غاص بالمفارقات واكتظاظها العصري السريع. مقابل ازدواجية المعايير الفكرية والاجتماعية في مواكبة قطار الحياة، ما جعلني أُؤثِر الأمومة والتربية على العمل في بداية حياتي، واضعةً الإنجاز مستقبلاً نصب عيني.

إذ إنني أؤمن بوجوب العمل كحق غير مشروط لاكتساب العيش الكريم، إلى جانب إحداث أثرٍ يُسهِم في بناء المجتمع لكل فرد كلٌّ حسب استطاعته. فكان تفرغي للأدب متأخرًا، إلا أنه دوماً أجمل البدايات، إذ مع كل نهاية نصٍّ، ولادة جديدة، ليس لنص آخر فقط، بل ولادة لعُمري؛ ليقيني أن العمر ليس عدد سنوات تمضي، إنما أفكار تولد لتكون أسلوب حياة متجددًا لا يشيخ.

- أنتِ ابنة الواحة، موطن الأدباء والكتّاب، كيف ترين نفسكِ كونكِ ابنتها؟

بلا شك، حيث تعيش تكون، فالإنسان ابن بيئته. فلا أرى نفسي سوى ضيفة مستجدة على أبواب الأدب، أستأذن دخوله دومًا وأبدًا باستحياء، كوني ابنة هذه الواحة العريقة الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، موطن الأدباء والكتّاب العمالقة والخطباء والمبدعين مع حفظ الأسماء، ممن أثرَوا الأدب على اختلاف أنواعه وقد حفروا أسماءهم في مآثره بجدارة وإبداع متناهٍ. فقد أنجبت واحة القطيف على مر العصور نخبًا من الشعراء والأدباء، استوحوا من هذه الواحة وطبيعة خضرتها اليانعة ومياهها الدافقة مادة شعرهم، فأغنت ملكاتهم وشحذت قرائحهم. وها أنا اليوم على خطاهم أخطو نحو حلمي السرمدي، ولعلّي يومًا أعتلي كما بواسق واحتي. - ماذا يُميز طفولتكِ؟ وما هي أهم محطات حياتكِ الأدبية؟

تميزت طفولتي بالدلال كوني البنت الوحيدة بين إخواني، فتعلقت بوحدتي وعشقت أجواءها الهادئة بعزلة عن صخبهم ومشاغباتهم الصبيانية طوال اليوم.

كما ألقت ثقافة والدي وشخصيته الاجتماعية وعقليته المنفتحة بظلالها على تنشئتي، لا سيما وقد كنت كثيرة الأسئلة والنقاشات، ليس من السهل الامتثال للأمر دون اقتناع. لم أكن عنيدة بطبعي، لكن للضرورة أحكام، ومن الحكمة الطفولية لديّ ألّا أطيع ما لم أفهم.

والحقيقة أن والدي هو من ربّى فيّ هذا التمرد الصالح، لذلك كم شعرت برضاه عني حتى في أوج غضبه.

أحببت الانكفاء على ذاتي وعشقت الاندساس بين صفحات الكتب، وكأنني أعيش أحداثها لا أقرأها فقط. ذاك الذي غذّى مخيلتي الصغيرة حتى أصبح خيالي بحر أفكاري وملجأ أحلامي الشاهقة الجميلة.

فكانت أولى وأهم محطات حياتي الأدبية عندما وجدت مخزون طفولتي وتلك العزلة الاختيارية وبنات الأفكار الخيالية تنساب بلا قيد أو شرط، بوحًا جامح المعنى وكأنه طائر خرافي يلج إلى أقاصي عوالم أسطورية، لا تطؤها سوى تجليات لحظاتي المحلقة خارج حدود المعقول واللامعقول. أبتدع لأفكاري جداولها البسيطة، وأبعثر على نواصي الكلمة تواشيح مبهمة أحيانًا وبلا معنى أحيانًا أخرى؛ المهم عندي أن أخرج بعض خواطر باتت طويلاً في كهوف الصمت.

كان ذلك وأنا على مقاعد المرحلة المتوسطة، وبقي ذلك البوح الخجول في عهدة الإقامة الجبرية مقيدًا في الجوارير سنوات طوالاً عجافًا، إلى أن حانت الانطلاقة في 8/8/2008.

- أخبرينا عن أولى رواياتكِ، ظروف الكتابة، كم استغرقت من الوقت؟ وهل هي رواية واقعية أم من نسج الخيال؟

روايتي الأولى كانت تجربة جميلة لم تكن في الحسبان أصلاً، بدايةً راودتني فكرة خوض غمار تأليف قصة، لكنها جعلتني على غير ميعاد أسهب في كتابتها لأجدني أحرف مسار القصة إلى رواية من الصفحات الأولى. فاجأتني نفسي عندما انهمرت أحداث الرواية بمجرد تماثل شخصية البطل في مخيلتي. كتبت عدة صفحات رفعت ثقتي بقلمي الروائي، فقد اكتشفت مقدرتي على إتمام العمل بكل سهولة، كل ما احتجته هو التفرغ التام لوقت طويل نسبيًا، وهذا لم يكن بالأمر اليسير. بقيت عدة أشهر أكتب بشكل متقطع ما أصابني بالفتور والتشتت، إلى أن عزمت على ختامها مع آخر يوم في السنة، لترى النور مع رأس السنة الجديدة.

وبالفعل، عكفت عليها شهرًا كاملاً ليلاً ونهارًا، ومع دخول السنة الجديدة 2018، انتهت حافة الجنون. رميت القلم من يدي وصحت فرحًا بولادة روايتي الأولى التي جعلتني أكتشف جوانب في نفسي كنت أجهلها قبل هذه التجربة. هذه التجربة جعلتني أشعر بجهد الروائيين وكميّة الضغط والتوتر الذي يرافق التأليف، خاصة كثرة الإمعان بالتصوير، الذي ينقل خيال القارئ إلى قلب الحدث وكأنه يشاهده. هي رواية بها من الواقع شطحات الخيال، ومن الخيال صميم الواقع.

- هل أنصفكِ النقاد في مسيرتكِ، أم أن النقد غائب في منطقتكِ؟

مع الأسف الشديد، النقد من قِبل النقاد غائب كليًا عن مسيرتي.

غير أني فخورة جدًا بنقد القراء. أما عن منطقتي، فلا يحق لي التصريح بما لا أعلمه، ولربما غيري أوفر حظًا مع النقاد.

النص بعد المراجعة اللغوية:

- لكِ مشاركات عديدة في العالم الافتراضي، كيف تتعاملين مع هذا العالم؟ وهل تعرضت أعمالكِ للتنمر الإلكتروني؟

لا يخفى عليكِ، أستاذة نازك، كونكِ إحدى قاطنيه، أن العالم الافتراضي سلاح ذو حدين، فهو يعجّ بالغث والسمين، ناهيكِ عن المخاطر التي تتعرض لها الأعمال الأدبية، من ضياع أو سرقة أو تشويه وإهمال، وغيرها.

ومع ذلك، فإن لهذا العالم مرونة انتقائية؛ لذا كان بوابة الانطلاق دون قيد أو شرط، حيث إن كل القيود والشروط فيه شخصية. أعني أن المستفيد ليس عليه سوى التسلح برؤيته وأهدافه لينطلق.

شخصيًا، كان ولا يزال هذا العالم نافذتي المشرعة التي يتنفس حرفي من خلالها على مدار الساعة. ما أروع ذاك الشعور بالنشوة والارتياح حين تراودني خاطرة، وبمجرد لحظة ألقي بها عبر نافذة العالم الافتراضي، فتصل إلى إنسان بعيد كل البعد عني وغريب، يتفاعل معها فتؤثر في لحظته، وربما تترك أثرًا طويلًا في نفسه كما تركت في نفسي.

أما بالنسبة للتنمر الإلكتروني، فثمة مضايقات أحيانًا، لكنها لا تصل إلى حد التنمر.

- هل الكتابة موهبة؟ وهل لديكِ طقوس خاصة للكتابة؟ وما هي مقومات النجاح للكاتب؟

الكتابة موهبة، نعم، لكن بالطبع يمكن تعلمها، فالأدب منهج تعليمي أصيل، بإمكان أي شخص تعلمه. كثير من دارسي الأدب اتجهوا إلى احتراف الكتابة الأدبية الإبداعية.

لكن من خلال تجربتي الطويلة في القراءة، أجدني أميل للروايات والكتب النابعة من صميم الموهبة؛ لأنها توصل للقارئ الإحساس بالأشياء والأماكن والمشاعر بشكل مفرط، وكأنها حقيقة أمام عينيه.

لديَّ بعض الطقوس الخاصة، لا سيما عند كتابة النصوص الطويلة؛ حيث أعتزل الضوضاء والمهام اليومية. أما بالنسبة للروايات، فهي بالتأكيد تحتاج إلى طقوس خاصة ومختلفة تساعدني في البقاء على تواصل مع الحبكة والسياق، وإلا اختلت موازينها وتشتت التركيز، ما قد يؤدي إلى إيقافها لفترة طويلة أو حتى موتها قبل أن تولد. وهذا ما حصل مع كثير من بدايات القصص والروايات لدي.

وبما أن اعتزال عالم الواقع من أولويات طقوس الكتابة لدي، فأنا لا أزال أحبو نحو تحقيق أحلامي الكتابية.

أما مقومات النجاح للكاتب، فكلٌّ حسب شخصيته وطموحه. بشكل عام، العزيمة، الإصرار، الاستمرارية، وتخطي العقبات هي الأساس. كما لا يمكن إغفال أهمية الثقة بالنفس والعمل الدائم على رفع جودة المادة. هذا لن يتحقق ما لم يسعَ الكاتب إلى تطوير مستواه باستمرار.

- كيف تتم الموازنة بين العزلة الملهمة وبين التفاعل مع الحياة؟

من وجهة نظري، الكاتب الذي يستطيع تحقيق هذه الموازنة لا بد أن يتمتع بغزارة الإنتاج.

فبالرغم من عمق سؤالك، أستاذة نازك، وأهميته، إلا أنني أجد صعوبة في تحديد الإجابة تمامًا كصعوبة الموازنة في سؤالك. لكن يمكنني القول إن هذه الموازنة قاعدة أساسية للاحتراف الأدبي، فهي توفر مساحة للتفرغ في العزلة، وتغذي الطاقة الحيوية والإبداع عند التفاعل مع الحياة.

ربما تكون الإجابة في الجدولة والتنظيم اليومي بما يتناسب مع حجم العمل المراد إنجازه.

- ما هي القضايا التي تناولتها رواياتكِ؟ وهل تقتصر على منطقتكِ أم تتجاوز الحدود؟

تناولت القضايا الاجتماعية الإنسانية التي تعني الإنسان في أي مكان وزمان.

تمحورت حول الحب والانتقام من جهة، والتنمر الأبوي من جهة أخرى في رواية “حافة الجنون”. وفي “تنهيدة خلاص”، تطرقتُ إلى تبعات الانفصال والمعاناة والانكسارات التي يعاني منها الأبناء، وتحديدًا البنات، في البيئات السامة، وكيف يصبح التحرش والاعتداء الضربة القاضية، فجاءت رواية “تنهيدة خلاص” لتعبر عن ذلك.

- إلى أين تأخذنا “تنهيدة الخلاص”؟ وما هي المؤثرات والدوافع لكتابتها؟

تأخذنا “تنهيدة الخلاص” إلى سعي سهاد للانتقام ممن اعتدى على أختها، فتجد نفسها في دوامة لا نهاية لها من المفارقات، حين تبدأ الحقائق الغريبة بالتكشف لها.

ترتفع وتيرة الأحداث وتتزايد المؤثرات عندما تتعرف على امرأة غريبة استوطنت حيّهم، وتنشأ بينهما صداقة تتطور إلى عقد شراكة انتقامية.

أما دوافع الكتابة، فتنوعت بين التفكير في جعلها سلسلة روائية أو رواية منفصلة، فجاءت بين البينين، بحيث تثير فضول القارئ للبحث عن جذور القصة في “حافة الجنون” أو الاكتفاء بما بين يديه من “تنهيدة خلاص”.

- أي الفئات العمرية الأكثر قراءة في وقتنا الحاضر؟

أعتقد أنها كما في أي وقت مضى؛ فالقارئ النهم لا يحده عمر، إذ يبدأ صغيرًا ويستمر طوال العمر.

- ما الجديد للأديبة يسرى على الساحة؟

الجديد، كما دائمًا، نصوص يومية مبعثرة على مواقع الإنترنت، وكأنني أسعى لتحرير خواطري من دفائن الزمن بعد أن أدركت أن الفكرة التي لا تولد في وقتها حتمًا تموت وحدها.

كما أنهيت ثلاثة مؤلفات، ما زالت على سطح المكتب بانتظار اختيار الناشر المحترف والمخلص والجيد. كما تعلمين، أستاذة نازك، فإن دور النشر هي العقدة الأبدية والمحطة المرهقة للكاتب.

- ما هي أكثر المواضيع التي تشغلكِ اليوم، وما هو تطلعك للمستقبل؟

ما زالت وستبقى المواضيع الإنسانية والاجتماعية، خصوصًا ما يتعلق بالمرأة والطفل، هي شغلي الشاغل. تطلعي للمستقبل هو أن تتطور أعمالي وتنتشر عالميًا وتتحول إلى أعمال مرئية ذات قيمة على المستوى العالمي.

- هل الرواية النسوية تلقى صدى لدى المرأة السعودية أم لا تقتصر قراءتها على المرأة فقط؟

من وجهة نظري، الرواية هي عمل أدبي، وقيمته في محتواه، فلا تقتصر قراءتها على جنس دون آخر.

- هل تؤمنين بمصطلح “الأدب النسوي” في منطقة الخليج عامةً والسعودية خاصةً

أؤمن بأن الأدب عمومًا منهج شمولي يخص الجميع سواءً من حيث كتابته أو الاطلاع عليه. وفي الوقت ذاته، أؤمن بمصطلح الأدب النسوي في منطقة الخليج عامةً والسعودية خاصةً؛ لأن الأدب، خصوصًا القصصي والروائي، يحتاج إلى جرأة في الطرح والوصف والتصوير. وهذه الجرأة تضطر المرأة إلى استخدام التلميح أحيانًا، حيث يكبح خجلها جماح اللغة، فتلجأ إلى المواربة.

هذا يعود إلى حداثة بروزها الصريح في سماء الأدب. كما أن الاسم المستعار يتيح فضاءً أوسع للكاتبة، ويحررها من قيود العرف والعادة. وقد كانت لي أطروحة مطولة شاركت بها في مسابقة أدبية تحت عنوان “الأدب النسوي السعودي” تناولت فيها ذلك بتوسع بناءً على مقوماته ومعوقاته. إذا لم تخني الذاكرة، كان ذلك في عام 2009م.

- هل استطاعت المرأة السعودية إثبات نفسها على الساحة الأدبية العربية والعالمية، أم أن الطريق ما زال طويلًا؟

بما أن الساحة الأدبية العربية والعالمية شاسعة جدًا، وبما أن الأدب والأدباء يشكلان نسبة وتناسب تحكمه أصوله وتواريخه الضاربة في العمق الحضاري البشري، فإن الطريق نحو العالمية الأدبية للمرأة السعودية ليس عسيرًا. فرغم كل شيء، ومع شدة المنافسة، فإن المثابرة والاجتهاد هما عنوان التميز والنجاح لإثبات الذات.

كما أثبتت المرأة العربية منذ زمن بعيد وجودها وأضاءت بصمتها في الأدب العربي والعالمي، وأُصدرت ملايين النسخ لأعمال روائيات، فمن الطبيعي أن تضع المرأة السعودية بصمتها وتحتل مكانتها المتميزة.

- هل كان لبعض الروائيات السعوديات تأثير في توجهكِ نحو عالم الرواية؟

بصراحة، كنت سأكون سعيدة بذلك، لكن بقي تأثير الروايات العربية والعالمية المخضرمة والمعاصرة مسيطرًا على ذائقتي الروائية وخيالي.

- هل عملية السرد هي نوع من التطهير أو مساهمة في التغيير للأفضل، أم أنها نوع من المتعة والفائدة الذاتية قبل النشر؟

على العكس تمامًا، أرى عملية السرد نوعًا من الارتقاء بالفكر والتحليق بالخيال خارج حدود الواقع المألوف، بما يعود بالاعتزاز والزهو الذي يصب مباشرة في بوتقة المساهمة في التغيير للأفضل، كما تفضلتِ، أستاذة نازك.

كذلك، فهي نوع فريد من المتعة والفائدة الذاتية قبل النشر وخلاله وبعده؛ فبعض النصوص التي تُكتب تبقى محفورة في الذاكرة وتعيش في النفس طويلاً.

- هل للتكنولوجيا دور في عملية السرد القصصي، أم أن هناك فجوة بين ما هو مطروح وما هو واقع؟

من وجهة نظري، نعم، قد يكون ذلك لبعض الناقلين للقصة، إن كان هذا ما تعنين. وعليه، ثمة فجوة بين ما هو مطروح والواقع، خاصة إذا لم يكن القاص ذاته هو الكاتب.

- هل ساعدتكِ دراسة التاريخ على إثراء عالم السرد لديكِ، خصوصًا وأن التاريخ هو أبو الحكاية؟

بلا شك، ساعدتني دراسة التاريخ؛ فالعلاقة بين الأدب والتاريخ علاقة تكاملية وثيقة، حيث يُعد الأدب بكل أنواعه وفروعه جزءًا مهمًا في السجل التوثيقي لحضارات الأمم وتراثها.

وبما أن التاريخ ثري بالسرديات والقصص والأساطير، فقد أيقظ في داخلي ملكة السرد وأثار حفيظة بوحي الفتي. حتى أصبح السرد بمثابة تأريخ لقلمي ورسم دروب حلمي السرمدي.

- ما رأيكِ بالملتقيات الأدبية، خاصةً عبر الواقع الافتراضي؟ وما رأيكِ بملتقى الشعراء العرب الذي أسسه الشاعر المصري ناصر رمضان عبد الحميد؟

الملتقيات الأدبية حاضنة للإبداع، تحفز على تفجير الطاقات الإبداعية عند التقاء الأدباء والمفكرين والمثقفين. هي منارات مضيئة في الأوقات الباردة الكئيبة لكل من أراد أن يستقي من معين الأدب ويوقظ حواسه الشعرية المتبلدة.

وفي الواقع الافتراضي، قرّبت المسافات ووطدت التبادل الثقافي وأثرت الساحة الأدبية. أما عن ملتقى الشعراء العرب الذي أسسه الشاعر المصري ناصر رمضان عبد الحميد، فشهادتي في الملتقى ومؤسسه مجروحة، كوني عضوًا فيه منذ زمن. إلا أنني مؤخرًا قليلة التواجد بسبب التفرغ للتأليف، ما حرمني من الاستمتاع بمتابعة نخبة من الشعراء والأدباء وعشاق الأدب برعاية القائمين على الملتقى ومؤسسه.

لذا، لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للأستاذ الشاعر ناصر رمضان والطاقم الأدبي على مجهوداتهم الجبارة لإثراء الملتقى والارتقاء به؛ فليس من السهل تأسيس وإدارة ملتقى بهذا الزخم المتميز.

وأخيرًا، من صميم القلب، أتقدم لمجلة “أزهار الحرف” ولكِ أستاذة نازك بكل التقدير والاحترام على هذا اللقاء الجميل والممتع.

حاورتها من القطيف: نازك الخنيزي عضو ملتقى الشعراء العرب محررة بمجلة أزهار الحرف