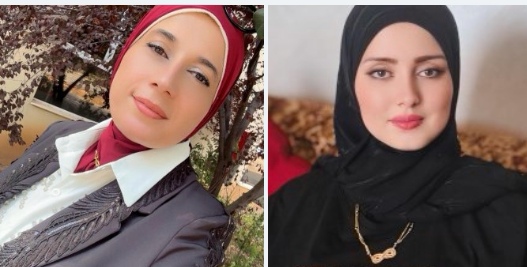

الدكتورة زبيدة الفول، أديبة وباحثة في اللغة العربية، تحمل شهادة الدكتوراه وخبرة طويلة في التعليم الثانوي والجامعي. تميزت بقدرتها على المزج بين البحث الأكاديمي والإبداع الأدبي، من خلال ديوانَيها “نفحات وجدانية” و“نغمات الروح”، اللذين يعكسان حسًّا وجدانيًا عميقًا وبراعة فنية عالية. خبرتها الطويلة في توظيف اللغة العربية لتعزيز التفكير النقدي والإبداع لدى الطلاب تجعل من تجربتها مصدر إلهام لكل المهتمين بالأدب واللغة والفكر.

ومن هنا كان لمجلة أزهار الحرف معها هذا الحوار

حاورتها جميلة بندر

…………………

1.لنبدأ من البداية… حدثينا عن طفولتك ومكان نشأتك في طرابلس، وكيف أثرت هذه البيئة على حبك للغة العربية والأدب؟

وُلدتُ في حضن مدينةٍ يضجُّ صخبها بالحياة ويئنُّ في الوقت نفسه من جراح الحرب؛ طرابلس التي تشبه عروسًا يزاحم تاجَها الدخان، وتُخبّئ في أزقتها أنينًا يجاور تراتيل البحر. هناك، بين حجارةٍ تحكي حكايات الغزاة، وسماءٍ تتأرجح بين الرصاص والأمل، بدأت ملامح طفولتي الأولى.

وحين اشتعل لهيب الحرب، اضطرّنا القدر أن نغادر المدينة إلى القرية، إلى حضن الطبيعة التي كانت بلسماً لجراح الروح. في كل ورقة شجر، في كل جدول ماء، كنت أسمع همسًا سرّيًا يعلّمني كيف أكتبُ وجعي بلغةٍ من نور. الحرب طبعت في داخلي جرحًا، والقرية زرعت في قلبي بلسمًا؛ ومن امتزاج الألم بالصفاء، تولد شغفي بالكلمة.

كنتُ يومها في الرابعة عشرة، أبحث عن نافذةٍ أطلّ منها على حياةٍ لا تَسجنها فوهات البنادق، فكانت الكتابة هي تلك النافذة. كتبتُ لأنني رفضتُ الصمت، ودوّنتُ لأعلن أن الطفولة لا يليق بها إلا الحلم، وأن الروح، وإن أرهقتها النكبات، قادرة أن تعزف أنشودةً تَصدح في وجه الخراب.

⸻

2.كيف كانت تجربتك الدراسية في الجامعة اللبنانية وما الذي دفعك للتخصص في اللغة العربية وصولاً إلى درجة الدكتوراه؟

لم يكن دربي نحو الأدب مُرسومًا على الورق، ولا كنتُ أنوي أن أجعل اللغة العربية وجهتي الأكاديمية؛ إذ كانت أحلامي الأولى تميل إلى عالم الأرقام والبنوك، حيث كنتُ أرى في إدارة الأعمال جسراً يفتح لي أبواب المستقبل. لكن الحرب، بما تحمله من قسوةٍ غاشمة، أغلقت ذلك الباب، وأعادتني إلى سرّي الأعمق… إلى شغف الكلمة.

كنتُ بارعةً في التحليل والتعبير منذ مقاعد الثانوية، وحين ضاقت بي الدروب، فتحت اللغة ذراعيها، وكأنها هي التي اختارتني لا أنا. دخلتُ الجامعة اللبنانية كمن يقترب من نهرٍ سرمدي، أغرف منه قطرةً بعد قطرة، فإذا بكل قطرة تتحوّل إلى نورٍ يسقي عطشي المعرفي، ويُنمّي بذور الإبداع الكامنة في داخلي.

كانت تلك السنوات الجامعية رحلةً من العبور الروحي والفكري، كل محاضرة فيها نافذة، وكل كتاب جسر، وكل فكرة تُشعل في داخلي جمرةً جديدة. ومن ذلك النهر العذب وُلد عطشي الأبدي إلى المعرفة، فكان لا بد أن أتابع المسير حتى بلغتُ ضفاف الدكتوراه، أبحث عن سرّ اللغة وأسرارها، وأجعل من الكلمة قدرًا لا فكاك منه.

⸻

3.أثناء مشوارك الأكاديمي، ما التحديات الكبرى التي واجهتك، وكيف تغلبت عليها لتصبحي أستاذة وباحثة متميزة؟

كانت الحربُ تمدُّ أسلاكها الشائكة في الطرقات، فنجد أنفسنا أحيانًا عاجزين عن الوصول إلى الجامعة، وكأن المعرفة نفسها كانت محاصرة مثلنا. ومع ذلك، كنت أرى في كل عائق امتحانًا، وفي كل عتمة شرارةً تدعوني إلى الصبر والمقاومة.

وفي السنة الثالثة من دراستي، اقترن اسمي بالزواج، فازدادت المسؤوليات ثِقلاً، إذ وجدت نفسي أتنقّل بين قاعات الجامعة وصفوف التدريس، وبين دفاتر الطلاب ودفاتر أبنائي. كنتُ أعيش جدليةً عميقة بين التعلّم والتعليم، بين أن أتلقّى المعرفة وأن أزرعها في عقولٍ يافعة، وبين أن أبني بيتي وأسند أركانه بالحب والصبر.

لم تكن الطريق مفروشة بالورود، بل كانت مليئةً بالصعاب، غير أنّ الإصرار جعلني أستحيل شجرةً تضرب جذورها في الأرض وتفتح أغصانها للنور. وحين كنت أظن أن الحمل ينوء بثقله على كتفي، كانت اللغة تمدّ لي يدها، وتهمس: “تقدّمي… فما بين الجهد والتعب يولد النجاح”.

وهكذا، تداخل العناء مع العطاء، وامتزج الليل المرهق بفجر الأمل، حتى انتهت الرحلة بتاج التفوق، لأدرك أنّ الصبر إذا اقترن بالشغف، يُثمر أعظم الانتصارات.

⸻

4.لقد عملتِ في التعليم الثانوي والجامعي… كيف تختلف تجربتك بين المرحلتين، وما الذي يميز كل منهما في تطوير مهارات الطلاب الأدبية والفكرية؟

رحلتي في التعليم كانت أشبه بعبور بساتين متعددة الألوان؛ في كل بستانٍ ثمارٌ مختلفة، لكن جميعها يُسقى من نبع المحبة.

حين وقفتُ أمام طلاب الصفوف المتوسطة، شعرت أنني قائدةٌ صغيرة في قافلةٍ كبيرة، أحمل مشعل الإرشاد وأغرس في دروبهم بذور المعرفة. كانت التجربة هناك درسًا في القيادة بلغة القلب، وفي رعاية براعمٍ تتفتح على الحياة.

أما في التعليم الثانوي، فقد بدا الأمر أشبه بأخوةٍ فكرية، أرافق طلابي بخطوات رفيقة، أوجّههم بأسلوب راقٍ، وأحاور عقولهم وأحمي أحلامهم كأني أرى فيهم مرآتي يوم كنتُ على مقاعد الدراسة.

وحين بلغتُ عتبة التعليم الجامعي، اتسعت الرؤية؛ لم يعد الأمر إرشادًا فحسب، بل صار صناعة وعي، وبناء ثقافة، وإشعال مصابيح التنوير. هناك، كنت أبحث مع طلابي عن طرق مبتكرة لفتح أبواب الإبداع، وكأننا نعيد معًا رسم خريطة الفكر.

وفي جميع المحطات، كان الرابط الأعمق هو المحبة؛ لم أرَ في طلابي مجرد متلقين، بل إخوةً وأبناء، يملؤون حياتي ودًّا وألفة. ومن تلك العلاقة الصافية كان يتولد سرّ نجاح التجربة التعليمية، لأن العلم إذا لم يتكئ على المحبة، يبقى مجرد كلماتٍ على سبورةٍ باردة.

⸻

5.ما الدوافع والأفكار التي ألهمتك لكتابة ديوانك الأول “نفحات وجدانية”؟ وكيف تصفين رحلة التعبير الشعوري والفني في هذا الديوان، وما الرسالة التي أردتِ إيصالها للقارئ؟

ديواني الأول “نفحات وجدانية” كان أشبه بمرآةٍ سرية أودعتُ فيها كل ما اختلج في داخلي من مشاعر لم تجد حضنًا يحتملها سوى حضن الورق. كنت أهرب من صخب الواقع وضجيجه، لألج عالماً خاصًّا بي، عالمًا منسوجًا من خيوط الحلم، ألوّن فضاءه كما أشاء، وأرسم تضاريسه بمداد القلب لا بحبر القلم.

بدأت بواكير تلك النفحات منذ الصف الثالث الثانوي، ثم ما لبثت أن نضجت في أروقة الجامعة، فتراكمت كالموج يلاحق الموج، حتى وجدت نفسها قصائد تهفو إلى النور. كانت تلك النصوص كالأطفال يولدون من رحم الألم والأمل معًا، كل قصيدة منها نافذة على سريرة الروح، وصوتٌ يصرخ أو يهمس أو يغنّي.

لقد أردتُ من خلال هذا الديوان أن أقول للقارئ: إن الكلمة ليست ترفًا، بل ملاذًا، وإن الحرف حين يُكتَب بصدق، يتحوّل إلى جناحٍ يحرر الروح من أثقالها. كانت “النفحات” رسائل وجدانية إلى كل من يبحث عن مأوى لعاطفته، وإلى كل قلبٍ يؤمن أن الأدب قادر أن يخفف وجع الحياة ويمنحها بهاءً لا يزول.

6.ما الفارق الأساسي بين تجربتك في“نفحات وجدانية” و“نغمات الروح” من حيث الأسلوب والمضمون؟ وهل كانت هناك أحداث أو تجارب شخصية أثرت في نصوص هذا الديوان وجعلتها مختلفة عن أعمالك السابقة؟

إذا كان “نفحات وجدانية” هو بوحُ الفتاة اليافعة التي تبحث عن ذاتها بين زحام الحياة، فإن “نغمات الروح” هو صوت المرأة الراشدة، الرصينة، التي وقفت في مواجهة الريح وصارعت أمواج التجارب حتى اشتدّ عودها.

في النفحات، كانت الكلمات كطيورٍ صغيرة تبحث عن فضاءٍ أول، وفي النغمات غدت الطيور ناضجةً، عرفت طريقها، وارتفعت بأجنحةٍ أقوى. كتبتُ في نغمات الروح الحبَّ بكل خفقاته، لكن ليس كعاطفةٍ عابرة، بل كحقيقة كونية، تتردد أصداؤها بين الروح والجسد، بين الفناء والبقاء.

هناك كتبتُ العاطفة وقد امتزجت بالحكمة، والوجدان وقد تعمّد بدموع التجربة، فخرجت النصوص نغماتٍ متدفقة من أعماق القلب، تحمل موسيقى الروح، وتضيء جوانب إنسانية أكثر نضجًا ورهافة.

⸻

7.كيف تربطين بين البحث الأكاديمي والإبداع الأدبي؟ وهل تجدين أن أحدهما يغذي الآخر؟

لم أنظر يومًا إلى التعليم على أنه تلقينٌ جامد أو ترديدٌ صامت لما في الكتب؛ كنت أراه رسالةً أعمق: أن أفتح نوافذ الطالب على الثقافة والمعرفة، وأن أجعل من اللغة العربية جسرًا يغذّي فكره ويهذّب روحه.

كنت أؤمن أن اللغة ليست مجرد قواعد تُحفظ، بل هي نهرٌ يتدفق، يسقي الطالب أسلوبًا وذوقًا، ويُنمّي فيه شغف الإبداع. ومن هنا جاء الربط بين البحث الأكاديمي والإبداع الأدبي؛ فالأول يمدّ العقل بالمعرفة، والثاني يصوغها في قوالب من جمالٍ وفن.

كنا – أنا وطلابي – نتذوق متعة خلق النصوص، نصوصٌ تنبض بالخيال وتستند إلى رصانة العلم، فنكتشف أن الأدب لا يعيش بلا معرفة، وأن المعرفة لا تثمر بلا روح الأدب.

⸻

8.في عملك مع الطلاب، كيف توظفين الأدب واللغة العربية لتعزيز التفكير النقدي والإبداع لديهم؟ هل هناك أمثلة عملية يمكن أن تشاركيها؟

كنتُ أؤمن دائمًا أن اللغة العربية ليست مجرد ألفاظ تُرصّ على الورق، بل هي كائن حيّ يتنفس فينا ويمنحنا القدرة على الرؤية والتأمل وإعادة صياغة العالم. لذلك لم أتعامل معها كقالب جاهز، بل كمفتاحٍ يفتح أمام الطلاب أبواب الوعي والفكر والإبداع.

كنتُ أحرّضهم على أن ينظروا إلى النص الأدبي لا كقطعة من التاريخ أو البلاغة، بل كمرآة للذات والوجود. أسألهم: ماذا يقول لكم النص؟ أين تجدون أنفسكم بين سطوره؟ وكيف يمكن أن تتحاوروا معه بدل أن تكرروه؟ وبهذا يتحوّل النص إلى فضاءٍ للتفكير النقدي، حيث يتعلم الطالب أن يشكّك، أن يقارن، أن يبحث عن الدلالات خلف الكلمات.

أما الإبداع، فقد سعيت إلى جعله تجربة مشتركة؛ كنت أطلب منهم إعادة كتابة النصوص بروحهم الخاصة، أو أن يحوّلوا قصيدة إلى لوحة أو قصة قصيرة إلى مشهد مسرحي. وحين أقرأ ما يبدعونه، كنت أرى أن كل طالب هو شاعر محتمل، وفنان يختبئ خلف ستار الصمت.

كنت أقول لهم دومًا: اللغة ليست سجنًا، بل جناحان؛ تطير بكما إلى النقد العميق والإبداع الخلاق. وحين رأيت عيونهم تتألق وهم يكتشفون قدرتهم على صناعة المعنى، أدركت أن رسالتي لم تكن مجرد تعليم، بل إشعال شرارة وعيٍ تستمر في التوهج داخلهم ما داموا أحياء.

⸻

9.من هم المؤثرون في مسيرتك الأدبية والعلمية؟ وهل هناك قراءات أو شخصيات شكلت رؤيتك للغة والأدب؟

لكل مسيرة أدبية محطات مضيئة وأيدٍ خفية تسهم في صقل الموهبة، أما في رحلتي فقد كان الدكتور مصطفى الحلوة، أستاذي في المرحلة الثانوية، هو الشرارة الأولى. فقد علّمني أن النص ليس جدارًا صامتًا بل كائن حيّ، وأن التحليل ليس تفكيكًا جافًّا بل ولادة جديدة للنص بروح القارئ. زرع في داخلي حب النقد والإبداع، وفتح لي نوافذ على عالم المعنى.

أما في رحاب الأدب، فقد وجدت في جبران خليل جبران نهرًا لا ينضب؛ في النبي والأجنحة المتكسرة ودمعة وابتسامة، كان صوتًا يتجاوز حدود الزمان والمكان، يكتب بالرمز كما يكتب بالنبض، ويجعل من الحرف مرآةً للروح. جبران هو الذي أقنعني أن الأدب ليس مجرد زخرف بل رسالة، وأن الرمزية حين تمتزج بالوجدان، تُنبت لغةً لا تشبه إلا صاحبها.

وعلى الضفة الأخرى، كان المتنبي، شاعر القوة والفكر، الذي علّمني أن الكلمة قادرة أن تشيد مجدًا يتجاوز السيوف، وأن الشعر يمكن أن يكون سيفًا من معنى، وسلطانًا من بيان. في بيته الشهير إذا غامرتَ في شرفٍ مرومِ… تجسدت عندي فلسفة السعي وراء المعالي ولو كلف الأمر العمر كله.

ولم يتوقف الأمر عندهما، بل وجدت في أبي العلاء المعري مثالًا آخر للفكر الفلسفي العميق، إذ جعل من الكلمة منبرًا للتأمل في لغز الوجود، وكشف ستائر العادات والتقاليد، ليقول لنا: إن الأدب ليس تسلية بل تساؤل أبدي، وإن الحرف لا يُضيء إلا حين يكون مشبعًا بقلق الحقيقة.

⸻

10.ما أبرز اللحظات التي شعرتِ فيها بأن إبداعك الأكاديمي والأدبي ترك أثرًا حقيقيًا على الآخرين، سواء طلابًا أو قراء؟

الأثر عندي ليس كلمةً تُقال، بل هو ومضة تبرق في العيون، ورعشة تلمس القلب. أشعر به حين أقدّم لطلابي تحليلاً أدبيًّا فأرى الانبهار يتلألأ في نظراتهم، وكأنهم اكتشفوا كنزًا دفينًا بين السطور. وأشعر به حين أُكلَّف بكتابة نصوص احتفالات التخرج، فأجد كلماتي تتحوّل إلى أجنحةٍ تحمل فرحهم، وتصوغ لحظتهم الخالدة في أبهى ثوب.

وأشعر به أكثر حين أصحح اختباراتهم، فأحصُد ثمارًا زرعتُها بصبر الأيام، فينمو في داخلي يقين أن التعليم ليس مهنة، بل غرسٌ دائم في حقول الأرواح. وتبلغ سعادتي مداها حين أسمع طلابي يتباهون بي في مجالسهم، فأدرك أن العلاقة بيننا تجاوزت حدود المعلم والطالب لتغدو نسبًا روحيًّا لا يُمحى.

أما في عالمي الأدبي، فأثمن اللحظات هي تلك التي يكتب فيها قارئٌ تعليقًا ينبض بالصدق، يخبرني أنه قرأني بقلبه وروحه قبل عينيه. عندها أشعر أن كلماتي لم تبقَ حبرًا على ورق، بل صارت جسرًا يصلني بوجدان الآخر، ويترك في روحه أثرًا يشبه البصمة التي لا تزول.

11.كيف ترين مستقبل الأدب العربي والتعليم الأكاديمي في عالم متغير سريعًا، وما نصيحتك للجيل الجديد من الباحثين والأدباء؟

لجيل الباحثين والأدباء أقول: احملوا لغتكم كجناحين، وفكروا كمن يطوي الزمن بين يديه. لا تهابوا التغيير، بل اجعلوه رفيقًا يُغذي روحكم، وابدعوا من قلب التجربة لا من صفحات الورق فقط. فالأدب الحقيقي والتفكير النقدي العميق يولدان من صراع الإنسان مع ذاته، ومن تأمله في العالم من حوله.

في النهاية، الأدب والتعليم ليسا مهنةً أو مسارًا، بل رسالة وجودية؛ رسالة تقول إن الإنسان إذا امتلك الكلمة وعشق المعرفة، يستطيع أن يضيء الطريق للآخرين، ويترك أثرًا خالدًا في تاريخ الروح والفكر.

⸻

12.ما رأيك بالملتقيات الشعرية وخصوصًا ملتقى الشعراء العرب الذي يرأسه الشاعر ناصر رمضان عبد الحميد؟

الملتقيات الشعرية، في رأيي، هي فضاءات سحرية حيث تتلاقى الأرواح قبل الكلمات، وتلتقي العقول قبل الأشعار. ومن بين هذه المحافل، يبرز ملتقى الشعراء العرب الذي يرأسه الدكتور ناصر رمضان عبد الحميد كمنارة لا تنطفئ، وصوت يعلو في سماء الثقافة العربية.

الدكتور ناصر رمضان لا يقتصر دوره على كونه رئيسًا للملتقى، بل هو صانع جسور بين الشعراء، وراعي للبلاغة والفكر، وملهم لكل من يخط بالقلم أو ينطق بالكلمة. فهو يُقدّم الشعراء على منصة الوعي، ويخلق لهم مساحة للتألق، ويربط بين الإبداع الفردي والرسالة الثقافية الجامعة.

وفي موقعه كرئيس تحرير لمجلة أزهار الحرف، يضيف بُعدًا آخر، إذ يجعل من المجلة جسرًا يربط القارئ بالشعراء، ويمنح النصوص مساحات للتأمل والتفاعل، محولًا كل صفحة إلى تجربة وجدانية وفكرية نابضة بالحياة.

إنه بحق نموذج للقائد الثقافي الذي يعرف قيمة الكلمة ويقدر روح المبدع، ويجعل من كل ملتقى ومن كل عدد من المجلة احتفاءً بالحرف وبالإنسانية معًا. وكم هو مشرف أن أشهد تأثيره العميق في المشهد الأدبي العربي، فهو الذي يجعل من الشعر أكثر من مجرد صوت، بل تجربة حياة وعاطفة وموروث متجدد.

⸻

في الختام:

أتقدم بخالص الشكر والامتنان لمجلة أزهار الحرف، هذا الصرح الثقافي الذي يضيء سماء الأدب ويجمع بين العقول والأرواح، وأشكر رئيس التحرير الدكتور ناصر رمضان عبد الحميد وجميع القائمين على المجلة على جهودهم المتميزة وعملهم الدؤوب في نشر الكلمة والإبداع.

كما أود أن أتوجه بشكرٍ خاص إلى المحاورة المبدعة جميلة بندر، التي حاورتني ببراعة واحترافية، وأبدعت في تحويل الحوار إلى رحلة وجدانية وفكرية ممتعة، جعلت كل سؤال نافذة تطلّ على عمق تجربتي الأدبية والعلمية.

فشكراً لهم جميعًا، لأنهم منحوني فرصة أن أشارك القراء مسيرتي، وأن أحتفل بالكلمة والفكر والإبداع في أبهى صورها.

حاورتها من لبنان جميلة بندر

عضو بملتقى الشعراء العرب

محررة بمجلة أزهار الحرف