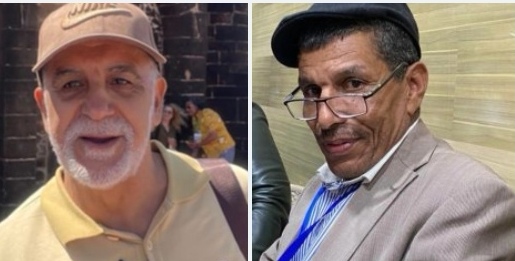

محمد خصيف من مواليد 1953 بمراكش.

يعيش ويشتغل بمدينة مكناس، باحث وناقد وفنان تشكلي.

* عضو سابق في الجمعية المغربية للفنون التشكيلية.

* عضو في لجنة التحكيم البينالي الثاني للفنون التشكيلية مسقط – عمان

* استاذ سابق بمعهد ArtCom بالرباط والدار البيضاء.

* أستاذ سابق لمواد الفنون التشكيلية وتاريخ الفن والهندسة المعمارية.

* وكان أستاذا لمادتي التعبير التشكيلي وهندسة المنظور بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية.

* كما اشتغل كمفتش منسق مركزي للفنون التطبيقية بوزارة التربية الوطنية.

نظم العديد من المعارض الفردية والجماعية ،ابتداء من سنة ١٩٨٢ إلى غاية ٢٠١٦.

له العديد من المنشورات و الكتابات ،نشرت بصحف ومجلات وطنية وعربية وله أيضا عدة مداخلات ومحاضرات حول الفنون التشكيلية، كما له أطروحة بعنوان ؛مدرسة ابن يوسف بمراكش.

١٩٩١ – عضو في اللجنة التحضيرية للملتقى حول الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.

– عضو في اللجنة المكلفة بتهيء فهرس الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.

ومن هنا كان لمجلة ” أزهار الحرف” هذا الحوار معه، لنبحر في كتاباته الغنية لحفظ الذاكرة الفنية الحديثة، وإبداعاته الفنية، وكذلك في ذكرياته وتأملاته الفلسفية حول الفن والحرية و إنسانية الإنسان وسيرته الفنية ونظرته للحياة.

حاوره من المغرب ؛ محمد زوهر

١) بطاقة تعريف للباحث والكاتب والفنان التشكليي المغربي محمد خصيف؟

ج) أود أن أبدأ كلمتي بتوجيه أعمق عبارات الشكر والعرفان للأستاذ محمد زُوهَر، الذي شرفني بفرصة هذا اللقاء، وأفسح لي المجال للحوار بما يتحلى به من رقي إنساني وثراء فكري. لقد كان بحق جسراً مضيئاً يصل بين التجربة والقراء، وبين السؤال والإبداع. كما أعبر عن تقديري الصادق لطاقم مجلة أزهار الحرف على ما يبذلونه من جهد في خدمة الثقافة والفن، وعلى رعايتهم لمثل هذه المبادرات التي تثري الساحة الفكرية والإبداعية.

أنا محمد خصيف، من مواليد سنة 1953 بمدينة مراكش. في هذه المدينة العريقة، التي يتنفس هواؤها عبق التاريخ وتزهو بجماليات الفن، تشكل وعيي الإنساني وذوقي الجمالي. انجذبت نفسي إلى أفق البحث والكتابة والفن التشكيلي، أتنقل بين همس الكلمة وصمت اللون، وبين وهج النقد ورحابة التأمل. الكتابة بالنسبة لي بحث عن الجمال الكامن في الأثر، وفي دراساتي أسعى إلى ربط الفكر الفلسفي بالبعد الجمالي، محاولاً أن أضيء زوايا من التجارب الأدبية والتشكيلية المغربية والعربية. أما الفن التشكيلي فأراه فضاءً للبوح الحر، وحواراً متجدداً بين الذات والعالم، بين الصمت واللون، وبين الحلم ودهشة الوجود.

شاركت في معارض وملتقيات ثقافية وفنية، كما نشرت مقالات ودراسات نقدية في عدة منابر، وكل ذلك نابع من إيماني العميق بأن الإبداع، أياً كان مجاله، هو رحلة دائمة في البحث عن المعنى، وسيرورة لا تنتهي في مطاردة الجمال.

٢)تحدث لنا عن معارضك الفردية ،التي نظمتها ابتداء من سنة 1982 إلى غاية 2013 ، وفي أية مدرسة أو نزعة يمكنك تصنيف تجربتك الفنية؟

ج) بدأت رحلتي الفعلية مع الفن التشكيلي عام 1982 حين نظمت أول معرض فردي لي، رغم أن شرارة التجربة كانت قد أطلقت قبل ذلك بسنوات، حين عرضت أعمالي الأولى عام 1974 بمدرسة المعلمين بمراكش، كخطوة استكشافية نحو عالم اللون والخط والشكل. ومنذ تلك اللحظة، امتدت رحلتي حتى عام 2013، متوزعة بين فضاءات ثقافية وفنية متعددة داخل المغرب، كل معرض منها كان بالنسبة لي محطة للتأمل، ولحظة بوح بصري، أراجع خلالها مساري، وأعيد طرح أسئلتي الفنية، في علاقة تتأرجح بين التوتر والانسجام مع اللوحة، ومع لغة اللون والخطوط، حيث يلتقي التفكير بالحدس، ويصير الفن حواراً حيّاً بين الروح والمادة.

أما بخصوص التيار أو المدرسة التي يمكن أن تُدرج فيها تجربتي، فأقرب توصيف لها هو التجريد التعبيري. ومع ذلك، لم ألتزم يوماً بقالب محدد، إذ كنت دوماً أميل إلى التجريب والانفتاح على إمكانات جمالية متعددة. بالنسبة لي، اللوحة ليست مجرد محاكاة للمرئي، بل فضاء لاستنطاق ما وراء المرئي. لذلك اتسمت أعمالي ببعد تأملي ورمزي وفلسفي، مع نزوع واضح نحو الحرية وتجاوز القواعد الجامدة.

إنها تجربة تستمد طاقتها من الذات والذاكرة والمكان المغربي الغني بألوانه وأشكاله، لكنها في الوقت نفسه تبحث عن لغة تشكيلية كونية، قادرة على أن تضع المتلقي في حوار مستمر مع العمل الفني.

٣)كيف تنظر للمعارض الجماعية؟ وهل هناك طاقات شابة فنية مغربية واعدة يمكن الاعتماد عليها في المشهد التشكيلي المغربي؟

ج) أرى أن المعارض الجماعية تمثل فضاءً مهماً للتواصل والحوار بين الفنانين، فهي فرصة لتبادل الخبرات، والتعرف على إتجاهات فنية جديدة، وعرض الأعمال ضمن سياق يضيف للمتلقي ويثري معرفته بالفنون البصرية. المشاركة في هذه المعارض تمكن الفنان من مراجعة ذاته، ومقارنة تجربته الخاصة مع تجارب الآخرين، فهي إذن تجربة تكاملية ومثمرة على المستوى الفني والثقافي.

وبالنسبة للطاقات الشابة، فأنا أرى أن المشهد التشكيلي المغربي غني بمواهب شابة مؤهلة لإغناء الساحة الفنية. هناك جيل من الفنانين الشباب يتميز بحس فني عميق، ولديه القدرة على المساهمة في تطوير فن الرسم بالمغرب، سواء من ناحية اللغة البصرية أو لغة التجريب. كل ما يحتاجونه هو الدعم، وفضاءات عرض أوسع، وحرية التعبير عن آرائهم، ومصاحبة نقدية جدية، حتى يتمكنوا من فرض وجودهم وإضافة جديد يثري التجربة الفنية المغربية بوجودهم.

٤ ) وعام 1991 كنت عضوا في عدة لجن، تحدث لنا عن هذه التجربة وماَ الغاية منها؟ وهل حققت الأهداف المطلوبة؟

ج) عام 1991، أتيحت لي فرصة أن أكون عضواً في عدة لجان، وبالفعل كانت تجربة ثرية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ، إذ فتحت أمامي آفاقاً جديدة لفهم العمل الجماعي والتنسيق بين مختلف الأطراف. كان الهدف من هذه اللجان هو توطيد التواصل بين الفنانين ، ودعم المبادرات الثقافية، والعمل على تنظيم المعارض والفعاليات الخاصة بالفن التشكيلي وتنظيمها بشكل مهني وهادف لخدمة الفنون التشكيلية ببلادنا.

أما عن مدى تحقيق هذه الأهداف، فالشيء نسبي. فقد تمكنّا من تحقيق بعض الأهداف على مستوى التنظيم وتبادل الخبرات، كما أننا ساهمنا في بلورة “رؤية” لتعزيز النشاط الفني، لكنه درس لكل واحد منا عن الصعوبة في التوفيق بين الطموح والرغبات الشخصية ومتطلبات العمل الجماعي. ومع ذلك، فإنها تظل تجربة ذات قيمة، فقد تعلمت قيم التضامن من خلالها، وأهمية الحوار، والواجب، فكلنا أعضاء في فريق عمل، وهذه الدروس لا زالت ترشدني في مسيرتي الفنية والثقافية إلى اليوم.

٥) كنت عضوا في اللجنة المكلفة بتهيء فهرس الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة ،هل تم إنجاز هذا المشروع؟ وما الغاية منه؟

ج) كنتُ عضوًا في اللجنة المكلفة بتهيئة فهرس الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، تحت إشراف الفنان محمد المليحي أيام توليه إدارة الفنون بوزارة محمد بنعيسى، وكانت تجربة تركت بصمة واضحة في مساري المهني والثقافي. لقد جاء المشروع بهدف توثيق التجربة التشكيلية المغربية بكل تنوعاتها، وتقديم مرجع شامل يشمل الفنانين والمعارض والأعمال والخبرات، ليصبح أداة يسهل بها على الباحثين والجمهور والمتخصصين الغوص في ثراء المشهد الفني المغربي واستكشاف تاريخه العميق.

خلال العمل على المشروع، قطعنا خطوات مهمة في جمع المعلومات وتصنيفها، لكن مثل هذه المشاريع الضخمة تحتاج إلى صبر وجهد مستمر، وتنسيق دقيق بين الجهات المعنية. ومع ذلك، كانت هذه التجربة فرصة ثمينة للاطلاع على كم هائل من الإنتاج الفني، وفهم خبايا الحركة التشكيلية المغربية، كما منحتني شعورًا عميقًا بالمسؤولية تجاه الفن الوطني، وضرورة الحفاظ على ذاكرته وتنميتها للأجيال القادمة، لتظل روح الإبداع المغربية حية متجددة عبر الزمن.

٦)أنت لك عدة كتابات ومحاضرات و مداخلات، هل يمكن تصنيفها ككتابات نقدية في مجال الفن التشكيلي المغربي المعاصر؟

ج) يمكن القول إن كتاباتي، ومحاضراتي، ومداخلاتي تشكل فضاءً نقديًا متداخلًا مع الفن التشكيلي المغربي المعاصر، لكنها ليست نقدًا تقليديًا يكتفي بالوصف والتحليل، بل هي محاولة لفهم الروح التي تسكن العمل الفني، وربطها بالبعد الفلسفي والجمالي والثقافي. أسعى من خلالها إلى الكشف عن تفاعلات الفنان مع ذاته ومع محيطه، وإظهار المعاني الرمزية والتعبيرية التي تمنح كل عمل حياته الخاصة، لتصبح الكتابة النقدية تجربة حية للتأمل والحوار، لا مجرد تقييم شكلي للأعمال.

النقد الجيد، في رأيي، هو الذي يفتح آفاقًا جديدة، ويحفّز الفنان والمتلقي على التفكير، ويجعل العمل الفني حاضرًا في الوعي الجماعي، متفاعلاً مع التحولات الاجتماعية والثقافية، ومع تجربة الإنسان المغربي المعاصر في علاقته بالفن والإبداع.

٧) في كتاباتك الفلسفية التي عنونتها بحوار مع اركيولوجيا الزمن، ما الهدف من هذه الكتابة الفلسفية؟

ج) الهدف من كتاباتي الفلسفية الموسومة بـ «حوار مع أركيولوجيا الزمن» هو استكشاف أصول الزمن في الفن والهوية الثقافية، وربطها بالوعي النقدي والتأمل الفلسفي. هذا النص يمثل كتابة فلسفية تطبيقية على الفن، تتجاوز السرد التاريخي العادي لتطرح تأملاً نقدياً حول أصول الحركة التشكيلية المغربية. من خلال استدعاء الشهادات والوثائق المتناقضة، يسعى النص إلى إعمال العقل في مواجهة النقل والاعتماد على المرجعيات السابقة، موفراً قراءة تحليلية لفلسفة الزمن الفني والهوية الجمالية.

إنها محاولة لإعادة النظر في التاريخ الفني بطريقة فلسفية، حيث يتحول الزمن إلى موضوع للتأمل وليس مجرد إطار للأحداث، ويصبح الحوار بين الماضي والحاضر، بين التوثيق والتحليل، أداة لفهم العلاقة بين الفن والتاريخ والسياسة الثقافية. باختصار، تقدم هذه الكتابة نموذجاً للفكر الفلسفي النقدي في المجال الفني، يجمع بين التأمل الفلسفي والتحليل النقدي والتاريخ الفني.

٨)لماذا فسرت مائيات ورسم محمد بن علي الرباطي انها تفتقر للمهارة في رسم الشخوص وبناء الأشكال الهندسية، هل يعني هذا ان الرباطي ليس له تكوين اكاديمي.. ؟ واين يمكن وضع مسيرته الفنية في تاريخ الفن الحديث المغربي.. ؟

ج) عندما تأملت أعمال الفنان محمد بن علي الرباطي، وخصوصًا مائياته، لاحظت أحيانًا تفاوتًا في دقة رسم الشخصيات وبناء الأشكال الهندسية، وهو ما برز أكثر عند مقارنتها مع أعمال الفنان الجزائري محمد راسم. لم يتلقَّ الرباطي تكوينًا أكاديميًا رسميًا، إلا أن أعماله تكشف عن دراية فطرية بقواعد المنظور، وفهم عميق للفضاء والتكوين، ما يمنحه قدرة على التعبير عن رؤيته الداخلية بعفوية صادقة، متحررًا من القيود الأكاديمية الصارمة. الفن عنده ليس اتباعًا لقوالب مثالية، بل انعكاسًا صادقًا لتجربته الروحية والبصرية، حيث يتداخل الحدس والإحساس مع المعرفة المكتسبة ذاتيًا.

سعيت أيضًا من خلال تحليلي إلى نزع البطاقة التي ألصقها به بعض الكتاب الغربيين، بوصفه “فنانًا ساذجًا”، لأبين أن تجربته تحمل عمقًا وتفردًا، وأنها جزء من حركة فنية واعية ومؤثرة في السياق المغربي. أما مكانته في تاريخ الفن المغربي، فهي في إطار التجريب الفردي والمراحل الحداثية المبكرة، حيث جسد فترة انتقالية في المشهد التشكيلي، يلتقي فيها الإبداع الشخصي مع المؤثرات المحلية والغربية، ليولد لغة تشكيلية أصيلة تحمل بصمته الخاصة، وتعكس روح التحولات الفنية المغربية في القرن العشرين، لغة تنبض بالحياة، وفهمًا عميقًا للفضاء والإبداع.

٩) كيف تفسر التجربة التشكيلية الأولى للرواد؟ وماهو تاريخ بدايتها الفعلي.؟

ج) أرى أن التجربة التشكيلية الأولى للرواد الذين برزت أولى تجلياتهم مع بداية الخمسينيات تمثل قمة مرحلة النضوج الفني المغربي، لكن من المهم أن نذكر أن ما سبقها من ظواهر تشكيلية خلال الثلاثينات والأربعينات كانت بذورًا مهمة، تعبّر عن محاولات الفنانين للتجريب، والانفتاح على اللون والشكل واللغة البصرية الحديثة.

في تلك الفترة، حاولت إدارة الحماية جمع هذه الظواهر المتفرقة تحت تصنيف “الفن الساذج”، فخفّض هذا التصنيف من قيمة العمق الفني والوعي الإبداعي الذي حملته التجارب المبكرة. وكان من واجبي أنا وحدي، كباحث، أن أعيد قراءة هذه الظواهر بعين متأنية، وأفكك البطاقة الساذجة التي وُضعت عليها، لأعيد لرواد الحداثة في المغرب مكانتهم الحقيقية: مبتكرين واعين، يمهدون الطريق لتجربة تشكيلية جديدة بدأت تتجلى فعليًا في الخمسينيات، وجعلت من الفن المغربي المعاصر امتدادًا طبيعيًا لهذه الجذور، تجربة متجددة ينبض فيها الإبداع بحرية وصدق.

١٠) ما رأيك في التجارب الفنية الحالية؟ وكيف تفسر ظاهرة الاكتظاظ في الساحة الفنية الوطنية؟

ج) أرى أن المشهد التشكيلي المغربي يشهد تناميًا وإثراءً ملحوظين، حيث تبرز بعض التجارب الفنية المتميزة التي تتسم بالتنوع في الأساليب والمواضيع والاتجاهات، وتعكس انفتاح الفنانين على المعاصرة وتفاعلهم مع القضايا الاجتماعية والثقافية الراهنة. هذه الأعمال تحمل روح الابتكار ورغبة صادقة في التجريب، وتؤكد أن الحركة التشكيلية المغربية لا تزال حيوية وقادرة على التطور.

ورغم ما تحمله بعض التجارب من ابتكار وجودة، فإنها لا تمثل إلا جزءًا محدودًا من المشهد؛ إذ تفتقر الكثير من الأعمال الراهنة إلى هذين الركيزتين الأساسيتين لبناء الذات الفنية وصناعة أثر حقيقي في التشكيل المغربي. ومع ذلك، فإن ما يبعث على الأمل هو تلك النماذج الرائدة التي تواصل مغامرة التجريب بجرأة وإخلاص، فتُبقي الحركة التشكيلية المغربية نابضة بالحياة، متجددة، وقادرة على امتداد آفاقها نحو المستقبل.

وفي السياق نفسه، تبدو ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها الساحة الفنية الوطنية انعكاسًا طبيعيًا لانفتاح الفضاءات الثقافية وتزايد الرغبة لدى عدد كبير من الفنانين في إثبات حضورهم. صحيح أن هذا الاكتظاظ يطرح تحديات على مستوى التنظيم وجودة العرض، لكنه في الآن نفسه شاهد على حيوية فنية قلّ نظيرها، وعلى وفرة من الطاقات التي تحتاج إلى رعاية نقدية ومؤسساتية، حتى يجد كل صوت فني موقعه اللائق ويُثمَّن إسهامه، فتستمر الحركة التشكيلية المغربية في بناء مسارها بثبات ووعي، بين زخم الحاضر ووعد المستقبل.

١١) منذ 2016 توقفت عن تنظيم معارض لجديد أعمالك الفنية، ما سبب هذا التوقف؟ وهل ذلك يعود إلى انشغالك بكتاباتك المتنوعة؟

ج) منذ عام 2016 توقفت عن تنظيم معارض لأعمالي الفنية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انشغالي بكتاباتي المتنوعة وبالبحث النقدي والفلسفي، الذي استحوذ على جزء كبير من وقتي واهتمامي. كما أنني شعرت في تلك الفترة بأن المرحلة الفنية التي كنت أمر بها تحتاج إلى تأمل وإعادة تقييم للتجربة الفنية، وإلى فرصة لمراجعة الأفكار والبحث عن لغة بصرية جديدة تتماشى مع التطورات الفكرية والجمالية التي كنت أعمل عليها في كتاباتي.

إلى جانب ذلك، أوليت اهتمامًا خاصًا بـالترجمة، إذ لاحظت أن هذه العملية تكاد تكون غائبة داخل المشهد الفني والجمالي المغربي، رغم أهميتها في نقل التجارب والمعارف، وفتح آفاق للتفاعل مع الإبداعات العالمية.

إن من ينهج مسارات الإبداع الفني، كما هو الحال بالنسبة لي، كالذي يمشي وسط مجال ملغوم؛ فهو يكاد ينفجر في أي لحظة إن لم يكن محصنًا، محميًا بمعرفة وممارسة وصبر، وبتجربة تراكمية تتيح له تجاوز المخاطر الفكرية والجمالية التي تواجه كل فنان يسعى للتجديد والابتكار.

هذا التوقف عن المعارض لم يكن ابتعادًا عن اللوحة أو الفن، بل كان مرحلة استبطان وتجميع، أعمل فيها على بلورة رؤية أكثر عمقًا وتجهيز تجربة تشكيلية قادمة تحمل مسافة من النضج والتجريب، بحيث تصبح المعارض المستقبلية انعكاسًا متسقًا ومتجددًا لرؤيتي الفنية والفكرية.

١٢) لقد قرأت العديد من الكتب الفلسفية، مثل قراءة للفيلسوف سبينوزا ، ماهو السر لاهتمامك بالفلسفة؟

ج) اهتمامي بالفلسفة ينبع من رغبتي العميقة في فهم العالم وفهم الذات، وليس كمسألة نظرية محضة. صحيح أن قراءتي شملت فلاسفة كبار مثل سبينوزا، لكن تركيزي الفلسفي كان بشكل خاص على المفكرين الذين تناولوا قضايا الجمال والاستطيقا، مثل هيغل، هايدغر، دانتو، ديكي، جيل دولوز، وميشيل أونفر، وغيرهم كثيرون. هؤلاء الفلاسفة وفروا لي أدوات لرؤية الفن من منظور أعمق، لفهم العلاقة بين الجمال والفكر والوجود، وبين الإبداع والتجربة الإنسانية، مما ساعدني على ربط النظرية بالممارسة الإبداعية.

الفلسفة بالنسبة لي عملية تطبيق كما وصفها جيل دولوز حين حديثه عن سبينوزا. ليست انفصالًا عن الفن، بل هي امتداد طبيعي للتجربة الإبداعية؛ فهي تمنح اللوحة والفكر أفقًا للتأمل، وتغذي الكتابة النقدية والفلسفية بالعمق والرؤية. من خلالها أستطيع أن أبحث عن المعنى في كل ما أفعله، وأن أربط بين التجربة الإنسانية والفنية، بين الوعي والإبداع، لتصبح حياتي الفنية والفكرية متكاملة في سعي دائم نحو فهم الذات والعالم من حولي.

١٣) ما السر الذي يربطك بالفلسفة؟ وهل الفلسفة تساعدك في فهم وقراءة بعض الأعمال الفنية؟

ج) سبق أن أشرت إلى سر الربط في الجواب السالف.

القراءات الفلسفية لم تكن مجرد دراسة نظرية، بل أصبحت لدي أسلوب حياة وطريقة تفكير تغذي تجربتي الإبداعية وتسمح لي بالربط بين الفكر والفن، بين النظرية والممارسة، ومن تم فإن الفلسفة تساعدني على فهم وقراءة الأعمال الفنية؛ فهي تمنحني مفاتيح لاستنطاق الرموز والمعاني، لرؤية الروابط بين الشكل والمضمون، وبين الجمال والفكر. من خلالها أستطيع أن أغوص في طبقات العمل الفني، وأفهم خيارات الفنان، والحوارات التي يفتحها مع المتلقي، فتصبح القراءة النقدية أكثر عمقًا، وأوسع قدرة على التقاط ما وراء المكشوف بقصد النفاذ إلى اللامرئي، في تجربة تكاملية بين الفن والفلسفة.

١٤) كيف تفسر النزعة الصمتية والخطوطية التي نادى بها الفنان التشكليي المغربي الراحل عفيف بناني؟ وهل يمكن الحديث عن مدارس ونزعات فنية في المشهد التشكيلي المغربي المعاصر؟

ج) الفن عنصر ينتمي إلى الثقافة المؤثرة في ذات المبدع، وراهنية الفن تجاوزت حكاية البطاقات. وبعودتنا إلى الفلسفة وفلسفة الجمال خصوصا يطلع علينا الفيلسوف والناقد الفني الأمريكي آرثر دانتو الذي ارتبط اسمه غالبًا بفكرة «la fin des ismes » في الفن. ففي كتابه «The Transfiguration of the Commonplace » ، أو (تجلي المبتذل) كما ترجمته في دراستي. وفي نصوص أخرى، يرى دانتو أن تاريخ الفن قد وصل إلى نقطة لم تعد فيها التصنيفات الفنية الكبرى التقليدية — مثل الانطباعية، التكعيبية، السريالية، وغيرها — كافية لتعريف ما هو الفن. ويتحدث عن «نهاية الإيزمات» بمعنى أنه لم يعد هناك تيار مهيمن يُنظّم التطور الفني، وأن الفن المعاصر يمكن أن يدمج تنوعًا لا نهائيًا من الأساليب والممارسات. هذا ما يحدث في الغرب! فكيف نتقبله نحن؟

إلا إذا كنا حقيقة نعاني من قبضة “أسر إمبراطوري شبكي” حسب تعبير فتحي المسكيني.

بالنسبة لأدرنو صاحب ( النظرية الجمالية)، وصلت «الإيزمات» إلى حدود نهايتها عندما أصبح الفن مستقلاً وجدلياً، يعبر عن التوترات الاجتماعية والتاريخية بدل اتباع برنامج أسلوبي محدد. وهنا أطرح السؤال بحدة: هل الفن عندنا يعبر فعلا عن التوترات الاجتماعية والتاريخية أم أننا مازلنا نتقمص أقنعة أساليب معينة؟ّ!

١٥) هل حان الوقت لكتابة تاريخ الفن الحديث المغربي ؟ أم مازال الوقت مبكراً ؟

ج) بالنسبة لسؤال كتابة تاريخ الفن الحديث المغربي، يبدو أن اللحظة قد اقتربت، رغم أنها ما زالت بحاجة إلى المزيد من التأني والتفكر العميق. اليوم، نشهد نضجًا ملحوظًا في الوعي بأهمية توثيق التجربة التشكيلية المغربية وفهم تطورها من بداياتها إلى يومنا هذا. لكن هذا الأمر لا بد له من دراسة دقيقة وجمع شامل للمعطيات، وتحليل الأعمال الفنية والفنانين في إطارهم التاريخي والثقافي والاجتماعي. والأهم من ذلك، يتطلب الموضوع مواقف حيادية ونظرة ثاقبة تتمتع بالموضوعية، لتفهم الواقع الفني بشكل كامل. أقول هذا لأنني لاحظت أن أحدًا لم يتطرق إلى عقد الثمانينات في محاولاته لتأريخ الحركة التشكيلية، مع أن هذه مر الفترة كانت خصبة بالابتكار والإبداع، ليس فقط في الفن، بل أيضًا في الأدب والشعر.

إن العمل على كتابة تاريخ الفن المغربي الحديث ليس مجرد سرد للأسماء والمعارض، بل هو عملية تأمل عميق في مسار فني غني ومتعدد الأبعاد، يتقاطع فيه الفن المحلي مع التأثيرات العالمية، ويكشف الروابط المتينة بين الإبداع والتجربة الإنسانية والثقافة المغربية. ومن هنا، يمكن القول إن الوقت قد حان للانطلاق في هذا المشروع، شرط أن يكون مبنيًا على منهجية دقيقة وبحث معمق، ليصبح مرجعًا ذا قيمة تُثري المشهد الفني المغربي للأجيال القادمة.

١٦) مارأيك بالملتقيات الأدبية والفنية ،لا سيما ملتقى الشعراء العرب ومجلة أزهار الحرف الإلكترونية المصرية التي يرأسها الأديب والناقد والشاعر الكبير ناصر رمضان عبد الحميد؟

ج) أرى أن الملتقيات الأدبية والفنية تمثل فضاءات حيوية لتبادل الأفكار والرؤى، وفرصة للتلاقي بين التجارب المتنوعة، ولتعزيز الحوار بين الفنانين والأدباء من مختلف البلدان. فهي تسمح بقراءة الإبداع في أبعاده الفكرية والجمالية، وتفتح آفاقًا للتجربة المشتركة والمواكبة المستمرة للتيارات الفنية والأدبية المعاصرة.

بالنسبة لـملتقى الشعراء العرب ومجلة أزهار الحرف الإلكترونية المصرية، التي يشرف عليها الأديب والناقد والشاعر الكبير ناصر رمضان عبدب الحميد، فهي نموذج مشرف لهذه المبادرات، إذ تجمع بين الاحترافية والروح الثقافية الأصيلة، وتساهم بفعالية في إثراء المشهد الأدبي والفني العربي، وتمنح المبدعين منصة لعرض أفكارهم وأعمالهم، وتحفيز الحوار الثقافي الراقي.

١٧) أخيرا ، ما الحلم الذي لايزال يسكنك كفنان وككاتب.. ؟ وكيف تحب أن يتذكرك الجمهور والوسط الثقافي والفني المغربي.. ؟

ج) أحلم، كفنان وكاتب، بأن تستمر رحلتي في البحث عن الجمال والمعنى، وأن أترك أثرًا صادقًا في الفكر والفن، أثرًا يُلهم الأجيال القادمة للتأمل والإبداع، دون أن يكون مجرد صدى لموضة أو اتجاه مؤقت. أحلم أيضًا بأن تبقى كتاباتي وأعمالي التشكيلية جسرًا بين الفكر والفن، بين الذات والعالم، وبين التراث والحداثة، لتظل حية في ذهن القارئ والمتلقي.

أما عن الطريقة التي أحب أن يتذكّرني بها الجمهور والوسط الثقافي والفني المغربي، فهي كفنان ملتزم بالتجربة والإبداع، وككاتب يسعى دائمًا إلى عمق الفكرة وروح الجمال، وكأستاذ مؤطر تربوي لمواد الفنون ومربٍ لأجيال. شخص حاول أن يكون صادقًا مع نفسه ومع فنه، وأن يجعل الفن والفكر أدوات لفهم الحياة وإثراءد الوعي، لا مجرد وسيلة للشهرة أو الإطراء. أتمنى أن يبقى اسمي مرتبطًا بالبحث المستمر عن الجمال والمعنى، وبالمساهمة الصادقة في المشهد الثقافي المغربي، وفي تكوين الأجيال القادمة على حب الفن والإبداع.

ومن

حاوره من المغرب ؛محمد زوهر