الشاعر الدكتور مصطفى عبد الكريم الجبوري: تشريح سيرة متعددة الأبعاد وتقييم أثرها في المشهد الثقافي العراقي المعاصر

بقلم: الأستاذ الدكتور بكر إسماعيل الكوسوفي

E-mail: [email protected]

الملخص

تتناول هذه الدراسة شخصية الشاعر الدكتور مصطفى عبد الكريم الجبوري بوصفها نموذجًا فريدًا للعالم الشاعر، والطبيب الأديب، الذي يجمع بين دقة المنهج العلمي وروح الإبداع الأدبي. تهدف إلى تسليط الضوء على سيرته الذاتية المتميزة وتقييم أثرها الشامل في مجالات الطب، والأدب، والفكر، والثقافة، والسياسة بشكل غير مباشر. كما يتضمن البحث فصلًا تحليليًا نقديًا معمقًا لخمسة من أعماله الشعرية الرئيسية، يكشف من خلالها عن عمقه الموضوعي وخصائصه الأسلوبية المميزة، مساهمًا بذلك في تقديم قراءة جديدة لإنتاج أحد أبرز الأصوات المزدوجة في العراق المعاصر.

المقدمة

شهدت الحضارة العربية الإسلامية تاريخًا طويلًا من التلاقح بين العلوم المختلفة، حيث كان العلماء والأدباء يجمعون بين الفقه والطب، والفلسفة والشعر. وفي العصر الحديث، بدأ هذا النموذج يتضاءل تحت وطأة التخصص الدقيق. إلا أن شخصيات معاصرة تبرز لتذكرنا بتلك الصورة المتكاملة، ومن أبرز هذه الشخصيات في العراق اليوم الشاعر الدكتور مصطفى عبد الكريم سلمان الجبوري، الذي يمثل حالة استثنائية يجتمع فيها الطبيب المختص المتميز، مع الشاعر والأديب المبدع. تبحث هذه الورقة في هذه الظاهرة الثقافية-العلمية، من خلال تحليل سيرته الذاتية لتقييم أثره، ثم الغوص في أعماله الإبداعية لفهم مشروعه الشعري والفكري.

الفصل الأول: السيرة الذاتية والتأثير متعدد الأبعاد

السيرة العلمية والمهنية: أسس التميز

1.1. تبدأ سيرة الجبوري من نقطة ارتكاز قوية تمثلت بتخرجه من ثانوية متميزي الخضراء العريقة (1997)، مما أهله لدخول كلية الطب/ جامعة النهرين (كلية صدام الطبية سابقًا). حصل على بكالوريوس الطب والجراحة العامة، ليبني مسيرة مهنية أكاديمية صارمة، توجها بالحصول على البورد العربي في طب الأطفال والخدج وحديثي الولادة عام 2013، وهو أعلى تصنيف اختصاصي عربي. لم يكن تميزه علميًا فحسب، بل إداريًا أيضًا، حيث تسلم مسؤولية وحدات حساسة مثل وحدة العناية المشددة لحديثي الولادة ووحدة الخدج، وهي وحدات تتطلب دقة علمية فائقة وضغطًا نفسيًا كبيرًا، مما ينعكس لاحقًا على شعره المليء بمفردات الحياة والموت والمعاناة والإصرار. كما شغل مناصب قيادية كرئيس أطباء اختصاصيين أقدم، وكان عضوًا في لجان طبية رفيعة المستوى، مما يشير إلى مكانته المهنية المرموقة التي بنيت على الكفاءة والجدارة.

2.1. السيرة الأدبية والثقافية: تجسير الهوة بين العلم والأدب

موازاةً مع مسيرته الطبية، كان الجبوري يغذي شغفه باللغة العربية وعلومها. لم يكن شغفه مجرد هواية، بل كان تخصصًا موازيًا، حيث يصف نفسه بكونه “دارس لعلم الأوزان والقوافي”، مما يعني امتلاكه لأداة فنية رصينة. هذا الجمع بين “منطق الطب” و”عروض الشعر” هو ما يمنح إنتاجه الأدبى مصداقية وجدة. مشاركاته المتعددة في المهرجانات الشعرية، وحصوله على شهادات إبداع، ونشره لديوانه الأول “ثنائيات: ملحمة نداءات”، كلها مؤشرات على انغماسه الجاد في الحقل الثقافي، ليس كهاوٍ، بل كمنتج فاعل.

3.1. التأثير الفكري والسياسي: صوت الإنسان أولًا

يمكن تلمس تأثيره الفكري والسياسي من خلال مسارين:

• المسار المهني: عمله كطبيب أطفال في بيئة معقدة مثل العراق، وهو عمل إنساني في جوهره، يجعله على تماس مباشر مع معاناة المجتمع، مما يغذي لديه حسًا نقديًا وإنسانيًا يتجلى في شعره.

• المسار الأدبي: اختياره لموضوعات مثل “كوسوفا” و”النداءات” الملحمية، يشي بوعي بقضايا الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء، متجاوزًا بذلك المحلية إلى العالمية. نشاطه السابق في اتحاد طلبة العراق يُظهر أيضًا اهتمامًا مبكرًا بالشأن العام، وهو اهتمام يتحول في مرحلة النضج إلى خطاب أدبي إنساني راقٍ، أكثر منه سياسي مباشر.

خلاصة التأثير: يمثل الجبوري نموذجًا للـ”المثقف العضوي” الذي لا ينفصل عن مجتمعه، يستخدم أدواته العلمية (الطب) لخدمته مباشرة، وأدواته الثقافية (الشعر) للتعبير عن همومه ورفع مستوى الوعي الجمعي بالأخلاق والقيم والإنسانية.

الفصل الثاني: تحليل نقدي معمق لأعمال شعرية مختارة

مقدمة الفصل التحليلي

يقدم المشروع الشعري للدكتور الجبوري رؤية فنية وفلسفية تجمع بين الذاتي والموضوعي، بين الهم الشخصي والهم الجماعي. يتميز أسلوبه باللغة الرصينة، والصور المبتكرة المستمدة غالبًا من حقل تجربته الطبية، والاشتغال على الشكل الملحمي الذي يناسب طبيعة موضوعاته الكبرى. سيتم في هذا الفصل تحليل خمسة أعمال تُجسّد هذه الخصائص.

1.2. ديوان “ملحمة نداءات”

بين النداء والملحمة – قراءة في مشروع شعري يتجاوز القصيدة

في زمنٍ تتكاثف فيه الأسئلة حول الهوية، الذاكرة، والمصير، يطلّ علينا ديوان “ملحمة نداءات” للشاعر

مصطفى الجبوري بوصفه أكثر من مجرد عمل شعري؛ إنه مشروع فكري ملحمي يسعى إلى استعادة الوعي الجمعي، وتفكيك صمت التاريخ، وإعادة تشكيل اللغة بوصفها أداة مقاومة واستنهاض. فالجبوري، في هذا العمل، لا يكتب قصائد منفصلة، بل يبني سردية شعرية متكاملة، تتوسل النداء وسيلةً للخطاب، والملحمة إطارًا للتأويل.

ينتمي هذا الديوان إلى تقليد شعري عربي عريق، حيث تتداخل فيه عناصر الشعر السياسي، والوجداني، والفلسفي، ليشكل نسيجًا لغويًا متوترًا بين الألم والأمل، وبين الحنين والتحريض. ومن خلال نداءاته المتكررة، يخلق الجبوري إيقاعًا داخليًا يذكّرنا بالتراتيل، والملاحم، والخطب الكبرى، في محاولة لإعادة الشعر إلى وظيفته الأصلية: أن يكون صوتًا للناس، وذاكرةً للأرض، وصرخةً في وجه النسيان.

تأتي هذه القراءة النقدية الموسّعة لتفكك بنية الديوان، وتستكشف أبعاده الجمالية والفكرية، وتقيّم أثره على الحياة الأدبية والفكرية والثقافية والسياسية، باعتباره نموذجًا معاصرًا لما يمكن أن يكون عليه الشعر حين يتحوّل إلى ملحمة نداءات لا تنتهي.

ولًا: البنية الملحمية – الشعر كخطاب جماعي

1. الشكل الملحمي في البناء العام

• تعدد الأصوات: لا يكتفي الجبوري بصوت شعري فردي، بل يستدعي أصواتًا متعددة: صوت الأمة، صوت الشهداء، صوت الأرض، وصوت الذات المتألمة. هذا التعدد يمنح الديوان طابعًا دراميًا أقرب إلى المسرح الشعري أو السرد الملحمي.

• النداء كأداة سردية: تتكرر النداءات في بداية المقاطع أو نهايتها، لتخلق إيقاعًا داخليًا يوحي بالاستنهاض، ويمنح النص طابعًا خطابيًا تعبويًا، كما في الملاحم الكلاسيكية.

• الزمن الدائري: لا يسير الديوان في خط زمني مستقيم، بل يعود إلى الماضي، يستحضر الحاضر، ويتنبأ بالمستقبل، مما يعزز البنية الملحمية التي تتجاوز اللحظة إلى التاريخ.

2. توظيف الرموز الكبرى

• الوطن ككائن حي: يظهر الوطن في الديوان ليس كمكان، بل ككائن يتألم، ينزف، ويقاوم. هذا التوظيف الرمزي يمنح النص بعدًا وجوديًا.

• الشهداء كأنبياء العصر: يُستدعى الشهداء بوصفهم مرجعية أخلاقية، لا مجرد ضحايا. يُمنحون صوتًا، ويُخاطبون بنداءات تتجاوز الرثاء إلى التعاقد الأخلاقي.

• اللغة كأرض محتلة: في بعض المقاطع، تبدو اللغة نفسها وكأنها تخضع للاحتلال، ويُعاد تحريرها عبر الشعر، مما يضفي على النص بعدًا ميتاشعريًا.

ثانيًا: اللغة والصور الشعرية – بين البلاغة والاحتجاج

1. المستوى اللغوي

• فصحى مشحونة بالعاطفة: يستخدم الجبوري لغة فصيحة تقليدية، لكنها مشحونة بطاقة وجدانية عالية، مما يخلق توازنًا بين الرصانة والانفعال.

• التحولات الأسلوبية: ينتقل بين الأسلوب الخطابي، التأملي، والوصفي، مما يمنح النص ديناميكية داخلية.

• التهجين الرمزي: في بعض المقاطع، يدمج بين مفردات دينية، تاريخية، وسياسية، ليخلق شبكة دلالية متعددة الأبعاد.

2. الصور الشعرية

• الاستعارة الكبرى: الوطن كجسد، اللغة كصرخة، التاريخ كجدار، كلها استعارات تتكرر وتُطوّر عبر الديوان.

• الرمزية السياسية: يستخدم رموزًا مثل “الراية”، “النداء”، “الطين”، “الدم”، لتكثيف المعنى السياسي دون مباشرة.

• الصور الحسية: رغم الطابع الخطابي، لا يغيب الحس الجمالي؛ فهناك صور للطبيعة، للوجوه، للمدن، تُستخدم لتأطير الألم أو الأمل.

ثالثًا: الإيقاع والموسيقى الداخلية

• التكرار كإيقاع: تتكرر كلمات مثل “نداء”، “يا”، “أيها”، لتخلق إيقاعًا داخليًا يشبه التراتيل أو الهتاف الجماعي.

• التنوع الوزني: لا يلتزم الجبوري ببحر واحد، بل يتنقل بين البحور، ويكسر الوزن أحيانًا، مما يعكس توتر النص واحتجاجه.

• الوقفات الشعرية: يستخدم الوقفات (الفراغات، النقاط، التقطيع) لتوليد صمت شعري، يوازي الصراخ، ويمنح القارئ مساحة للتأمل.

ثانيًا: المضمون الفكري والسياسي – الشعر كأداة للوعي والتحريض

1. النداءات كخطاب مقاومة

في “ملحمة نداءات”، لا تأتي النداءات بوصفها تعبيرًا عن ألم فردي، بل تتحول إلى صيغة خطاب جماعي، ينهض من رحم المعاناة ليخاطب الأمة، التاريخ، والضمير الإنساني. تتكرر نداءات مثل “يا وطن”، “يا شهيد”، “يا ذاكرة”، لتؤسس علاقة بين الشاعر والمتلقي قائمة على الاستنهاض والتحريض، لا على الرثاء أو الحنين فقط.

هذه النداءات تشبه في بنيتها الخطابات الثورية أو الأدعية الجماعية، حيث يُستدعى الغائب ليصبح حاضرًا، ويُستنهض الصامت ليصبح فاعلًا. إنها نداءات لا تطلب الاستجابة فقط، بل تفرضها أخلاقيًا.

2. قضايا مركزية في الديوان

أ. الهوية والانتماء

• يطرح الجبوري أزمة الهوية بوصفها أزمة وجودية وسياسية. فالوطن ليس مجرد جغرافيا، بل سؤال أخلاقي: من نحن؟ ولمن ننتمي؟ وما الذي يستحق أن نُدافع عنه؟

• تتكرر مفردات مثل “الدم”، “الطين”، “الراية”، لتؤكد أن الهوية تُبنى من الألم والتضحية، لا من الشعارات.

ب. التاريخ والذاكرة

• يستدعي الشاعر لحظات تاريخية مفصلية، لكنه لا يكتفي بسردها، بل يعيد تأويلها شعريًا، ليجعل منها أدوات للتعليم والتحريض.

• الذاكرة في الديوان ليست أرشيفًا، بل ساحة معركة. تُستدعى لتُقاوم النسيان، وتُوظّف لتُعيد تشكيل الحاضر.

ج. المقاومة والتحرر

• يتبنى الديوان خطابًا مقاومًا، لكنه لا يقع في فخ المباشرة أو التمجيد. بل يُقدّم المقاومة بوصفها خيارًا أخلاقيًا، وضرورة وجودية.

• تُستحضر صور الشهداء، المعتقلين، المدن المحاصرة، لتُشكّل سردية شعرية تُعيد الاعتبار للإنسان المقاوم، لا للبطولة المجردة.

3. البعد الفلسفي والوجودي

أ. تأملات في الموت والزمن

• الموت في الديوان ليس نهاية، بل بداية أخرى. يُقدَّم بوصفه لحظة كشف، وشرطًا للخلود الرمزي.

• الزمن يُفكك شعريًا: هناك زمن الشهداء، زمن الخيانة، زمن الانتظار. وكلها تُوظّف لتشكيل بنية سردية متعددة الطبقات.

ب. العدالة والمصير

• تُطرح العدالة بوصفها غاية شعرية، لا مجرد مطلب سياسي. فالشعر هنا يُطالب بالعدالة، لكنه أيضًا يُعيد تعريفها.

• المصير الجماعي يُقدَّم بوصفه مسؤولية فردية: كل نداء هو دعوة لتحمّل المسؤولية، لا للهروب منها.

ثالثًا: أثر “ملحمة نداءات” في الحياة الفكرية والثقافية والسياسية

1. التأثير الأدبي – تجديد وظيفة الشعر

• إحياء الشعر الملحمي: في زمن طغت فيه القصيدة القصيرة واللغة اليومية، يعيد الجبوري الاعتبار للشعر الملحمي بوصفه أداة سردية وفكرية. هذا يعيد وصل الشعر العربي الحديث بجذوره الكلاسيكية، من المعلقات إلى الملاحم الصوفية والسياسية.

• توسيع أفق القصيدة: لا تكتفي “ملحمة نداءات” بالتعبير عن الذات، بل تتوجه إلى الجماعة، مما يجعلها قابلة للتوظيف في السياقات التعليمية، الثقافية، وحتى الاحتجاجية.

• إلهام شعراء جدد: من خلال لغته المشحونة، وصوره الرمزية، وخطابه الأخلاقي، يفتح الديوان أفقًا جديدًا أمام الشعراء الشباب الذين يبحثون عن صوت يتجاوز التجريب اللغوي إلى الموقف الوجودي.

2. التأثير الثقافي – الشعر كذاكرة جماعية

• استعادة الذاكرة الجمعية: يُعيد الديوان سرد لحظات تاريخية منسية أو مهمّشة، ويمنحها صوتًا شعريًا، مما يساهم في بناء ذاكرة ثقافية مقاومة للنسيان.

• توظيفه في الفضاء العام: اقتُبس من الديوان في خطب، مقالات، وفعاليات ثقافية، مما يدل على قدرته على تجاوز النخبة الأدبية إلى الجمهور العام.

• تعزيز الهوية الثقافية: من خلال استحضار الرموز، المدن، الشهداء، واللغة، يساهم الديوان في بناء خطاب ثقافي يعزز الانتماء ويقاوم التغريب.

3. التأثير السياسي – الشعر كأداة مقاومة

• صياغة خطاب احتجاجي أخلاقي: لا يكتفي الديوان بالتنديد، بل يُقدّم خطابًا أخلاقيًا يطالب بالعدالة، ويُحمّل الفرد مسؤولية التغيير.

• إعادة تعريف البطولة: يُقدّم الشهداء والمقاومين بوصفهم نماذج أخلاقية، لا رموزًا دعائية، مما يمنح الخطاب السياسي بعدًا إنسانيًا.

• تأثيره في الحركات الثقافية والسياسية: استُخدم الديوان في سياقات احتجاجية، واعتُبر مرجعًا شعريًا في بعض الحركات التي تسعى إلى التغيير السلمي أو الثقافي.

4. التأثير العلمي والأكاديمي – الشعر كمادة بحثية

• دراسات نقدية وأطروحات جامعية: بدأ الديوان يلفت انتباه الباحثين في مجالات الأدب، التاريخ، والعلوم السياسية، مما جعله مادة خصبة للتحليل الأكاديمي.

• إدماجه في المناهج التعليمية: يمكن توظيفه في تدريس الشعر السياسي، الأدب المقاوم، أو حتى الفلسفة الأخلاقية، نظرًا لغناه الرمزي والفكري.

• فتح مجالات بحث جديدة: يفتح الديوان الباب أمام دراسات مقارنة بين الشعر العربي والملاحم العالمية، وبين الشعر والخطاب السياسي، وبين اللغة والهوية.

“ملحمة نداءات” كوثيقة شعرية للمقاومة والذاكرة

يشكّل ديوان “ملحمة نداءات” أكثر من مجرد تجربة شعرية فردية؛ إنه وثيقة أدبية ملحمية تنبض بالوعي، وتستنهض الذاكرة، وتعيد تعريف وظيفة الشعر في زمن التصدّع والهشاشة. لقد استطاع مصطفى الجبوري أن ينسج من نداءاته خطابًا شعريًا يتجاوز البلاغة إلى الفعل، ويتجاوز الذات إلى الجماعة، ويتجاوز اللحظة إلى التاريخ.

من خلال بنية ملحمية متعددة الأصوات، ولغة مشحونة بالرمز والاحتجاج، وصور شعرية تستدعي الأرض والدم والراية، يقدّم الجبوري نموذجًا لما يمكن أن يكون عليه الشعر حين يتحوّل إلى أداة للوعي الأخلاقي، والمقاومة الثقافية، والتعليم السياسي. فالديوان لا يكتفي بتأريخ الألم، بل يعيد تشكيله شعريًا، ليصبح ذاكرةً جماعية، ومشروعًا تربويًا، ومنصةً للحوار.

لقد أثّر هذا العمل في المشهد الأدبي والفكري من خلال إعادة الاعتبار للشعر الملحمي، وتوسيع أفق القصيدة لتشمل التاريخ، الهوية، والمصير. كما فتح المجال أمام الباحثين لتوظيفه في الدراسات المقارنة، وتحليلات الخطاب، والمناهج التعليمية، مما يجعله مرشحًا ليكون مرجعًا شعريًا في زمن الحاجة إلى صوت أخلاقي مقاوم.

في ضوء هذا التحليل، يمكن اعتبار “ملحمة نداءات” نموذجًا شعريًا عربيًا معاصرًا يعيد وصل الشعر بالسياسة، بالثقافة، وبالضمير، ويؤسس لمرحلة جديدة من الكتابة التي لا تكتفي بالتأمل، بل تسعى إلى التغيير.

2.2. تحليل أدبي نقدي لديوان “استحضار الأخلاق”

يُمثِّل ديوان “استحضار الأخلاق” للشاعر مصطفى عبد الكريم الجبوري محاولة جادّة لإعادة إحياء القيم الأخلاقية في سياق شعري مكثّف، يعتمد على لغة تقليدية متينة، مع مزج بين الرصانة البلاغية والرؤية الأخلاقية. يقدّم الشاعر عبر قصيدته الطويلة رؤية متكاملة للأخلاق كمكون أساسي في بناء الفرد والمجتمع، ويجسّد من خلالها وعياً نقدياً تجاه واقع قد تغيب فيه هذه القيم. يسعى هذا التحليل إلى تفكيك الخطاب الشعري والأخلاقي في النص، وتقييم أثره على مستويات فكرية وأدبية وثقافية وسياسية.

1. التحليل النقدي للنص

البنية الفنية والأسلوبية

يتميز النص ببنية تقليدية تعتمد على نظام الشطرين والقافية الموحدة، مما يعكس ارتباط الشاعر بالتراث الشعري العربي. لكنه يمتلك أيضاً جرأة في صياغة المفاهيم الأخلاقية في قوالب بلاغية جديدة، حيث يستخدم الاستعارات والكنايات والتشبيهات لتجسيد القيم المجردة. على سبيل المثال، يشبّه الصدق بالورود بدقة، مما يضفي على القيمة الأخلاقية طابعاً جمالياً.

المضامين الأخلاقية والفلسفية

يقدّم الديوان سلسلة من القيم الأخلاقية التي يمكن اعتبارها مشروعاً متكاملاً لإصلاح الذات والمجتمع. ومن أبرز هذه القيم:

• الصدق والحق: يضع الشاعر الصدق في مقدمة القيم، كأساس للعلاقات الإنسانية والاجتماعية.

• الإخلاص والعدل: يربط بين الإخلاص في العمل والعدل كأسس لاستقرار الملك والمجتمع.

• السلام والتعايش: يرى أن السلام هو لب الحياة، ولا يمكن تحقيق التقدم بدونه.

• النظافة والنظام: يربط بشكل لافت بين النظافة المادية والمعنوية، وبين النظام الحضاري والرقي.

• الاحترام والكرم: يؤكد على أهمية الاحترام بين الأجيال، والكرم كقيمة اجتماعية محببة.

• الرحمة والمساواة: يربط الرحمة بالإبداع، والمساواة بالعدالة الاجتماعية.

الرؤية النقدية والاجتماعية

لا يقتصر النص على التوصيف الأخلاقي، بل يتضمن نقداً ضمنياً للواقع العربي المعاصر، حيث يشير إلى الحروب التي تقع بسبب غياب القيم، وإلى الحاجة إلى “وثبة عمالقة” لإعادة البناء الأخلاقي. كما ينتقد الغياب الجزئي أو الكلي لهذه القيم في الحياة السياسية والاجتماعية.

الأبعاد الرمزية والروحية

يحتوي النص على إشارات روحية عميقة، خاصة في الربط بين الأخلاق والايمان، حيث يذكر أن الإخلاص أحد شروط النبي، مما يعطي البعد الأخلاقي بعداً دينياً وتأصيلياً.

2. تقييم الأثر

• على المستوى الفكري والأدبي

يُعد الديوان إضافة نوعية للأدب الأخلاقي في الشعر العربي الحديث، حيث يجمع بين العمق الفلسفي والجمالية الأدبية. يمكن أن يكون مرجعاً أدبياً وأخلاقياً للمهتمين بالأدب الإسلامي والعربي الذي يركز على القيم.

• على المستوى الثقافي والاجتماعي

قد يساهم النص في تعزيز الخطاب الأخلاقي في الثقافة العربية، خاصة في ظل التحولات الاجتماعية والسياسية التي تمر بها المنطقة. يشكل الديوان دعوة صريحة وضمنية لإعادة الاعتبار للأخلاق كمنطلق لأي نهضة حقيقية.

• على المستوى السياسي

يقدم الديوان نقداً غير مباشر للفساد السياسي وغياب العدالة، مما قد يجعله من النصوص التي تحفز النقاش حول علاقة الأخلاق بالحكم، وأهمية القيم في بناء الدولة المستقرة.

• على المستوى العلمي

يمكن أن يكون النص موضوعاً للدراسات النقدية والأدبية، خاصة في مجال تحليل الخطاب الأخلاقي في الشعر العربي المعاصر. كما يمكن أن يُستخدم في البرامج التعليمية التي تهدف إلى تعزيز القيم.

يظل ديوان “استحضار الأخلاق” للشاعر مصطفى عبد الكريم الجبوري نصاً مؤثراً يجمع بين البلاغة الشعرية والعمق الأخلاقي. لا يقدّم الشاعر مجرد قائمة بالقيم، بل يبني رؤية متكاملة تجعل من الأخلاق أساساً للوجود الإنساني والاجتماعي والسياسي. يمثل هذا العمل استمرارية للتراث الأخلاقي في الأدب العربي، مع تحديث لغوي وفكري يجعله قابلاً للقراءة في سياق المعاصر. وبذلك، فإن الديوان ليس مجرد قصيدة، بل هو بيان أخلاقي وشعري يستحق الدراسة والتأمل.

2.3. تحليل أدبي نقدي موسع لديوان: “مجموعة من بوح الحياة وخيالها”

يُمثِّل الديوان الشعري “مجموعة من بوح الحياة وخيالها” للشاعر مصطفى عبد الكريم الجبوري تجربةً إبداعيةً غنيةً تعكس رؤيةً إنسانيةً عميقةً، تجمع بين البوح الذاتي والتأمل الفلسفي، بين الواقع والخيال، بين الديني والدنيوي. يقدّم الشاعر من خلال نصوصه المتنوعة رحلةً داخل النفس البشرية بكل تناقضاتها وأحلامها وآلامها، معبرًا عن هموم الفرد والمجتمع في سياق عربي وإسلامي معاصر.

يتميز الديوان بتنوع الأغراض والأشكال الشعرية، بين النثر والعمودي والتفعيلة، مما يجعله مرآةً لتجربة شاملة تعبّر عن وعي الشاعر بذاته وبالعالم من حوله.

التحليل النقدي الموسع

أولاً: البنية الموضوعية والفكرية

1. التجربة الذاتية والوجودية

يغوص الشاعر في أعماق الذات الإنسانية، معبرًا عن مشاعر الحب، الحزن، الشك، اليقين، والأمل. نجد هذا جليًا في نصوص مثل:

• “حُزن”: حيث يعبّر عن الألم الوجودي والقلق الوجودي.

• “الوقتُ يجرَعُني”: يشير إلى صراع الإنسان مع الزمن والذاكرة.

• “أنا والحَظ”: يعكس التفاعل بين القدر والإرادة.

2. البعد الديني والروحي

يظهر التوجه الديني بوضوح في العديد من القصائد، مثل:

• “يا إلٰهي”: التي تمثل مناجاةً صادقةً للخالق.

• “قضاء”: تتناول فكرة القضاء والقدر والبعث.

• “تذمّر”: تعكس صراع الإنسان بين الشك والإيمان.

هذه النصوص لا تكتفي بالتعبير عن الإيمان التقليدي، بل تتجاوزه إلى حوار عميق مع المفاهيم الدينية في سياق الحياة المعاصرة.

3. الهم الاجتماعي والسياسي

يطرح الشاعر قضايا مجتمعية وسياسية عميقة، مثل:

• “مسألة فيها نظر”: نقد لواقع الفقر والجهل والفساد.

• “فلسطين”: تعبير عن القضية الفلسطينية بكل أبعادها.

• “غَزّة… عِزّة”: تمجيد للمقاومة والصمود.

كما ينتقد الفساد السياسي والاجتماعي في نصوص مثل “تكفي” و”لا تُثقلوني”.

4. الحب والأنوثة

يظهر الحب بوصفه قوةً روحيةً وجسديةً في آن واحد، كما في:

• “لمْ تَفْطر”: وصف للجمال الأنثوي بشاعرية عالية.

• “أود أن ألثمها”: حبٌ يمتزج بالروحانيات.

• “ولا أبالي”: تعبير عن التضحية في الحب.

5. التأمل الفلسفي

يتخذ الشاعر من الحياة مادةً للتأمل، كما في:

• “قالت بصيرةٌ”: تأمل في دورة الحياة والموت.

• “البحر السائح”: محاولة لخلق وزن شعري جديد يعبّر عن التحرر.

ثانيًا: البنية الفنية والأسلوبية

1. اللغة والصورة

• تستخدم اللغة لغةً شعريةً موحيةً، غنية بالاستعارات والكنايات والتشبيهات.

• الصور الشعرية مبتكرة وقوية، مثل: “غُصنٌ لِتُوتٍ”، “شمسيُّ البَقا”، “كقنفذ”.

2. الإيقاع والوزن

• تنوع بين الشعر العمودي والتفعيلة والنثر، مما يعكس مرونة الشاعر وقدرته على توظيف الشكل المناسب للمضمون.

• تجريب بحر جديد أسماه “البحر السائح” يدل على روح الابتدار لديه.

3. الرمزية

• يستخدم الرمز بشكل مكثف، مثل: “الصقر” رمزًا للعلو والطموح، و”النهر” رمزًا للاستمرارية والتجدد.

4. الحوارية

• كثير من النصوص تحوي حوارًا داخليًا أو خارجيًا، مما يضفي حيويةً على القصيدة، كما في “طفلة وأمُّها”.

ثالثًا: الأثر الفكري والأدبي والثقافي

1. مساهمة في الشعر العربي المعاصر

يقدم الديوان نموذجًا للشعر الذي يجمع بين الأصالة والحداثة، بين العمق الفكري والجمال الفني، مما يجعله إضافةً نوعيةً للمشهد الشعري العربي.

2. تعبير عن الوعي الجمعي

يعبّر الديوان عن هموم الإنسان العربي في ظل التحولات السياسية والاجتماعية، مما يمنحه بعدًا توثيقيًا مهمًا.

3. الحضور العلمي والفلسفي

يبرز الديوان اهتمامًا بالعلم والفلسفة، كما في مناقشة قضايا مثل الإيمان والعلم (“قضايا”)، مما يجعله نصًا قابلاً للدراسة من زوايا متعددة.

4. البعد الإنساني العالمي

رغم خصوصيته العربية والإسلامية، فإن النصوص تحمل رسائل إنسانية عالمية، مثل الدعوة إلى التسامح والحب والعدالة.

يعد ديوان “مجموعة من بوح الحياة وخيالها” للشاعر مصطفى عبد الكريم الجبوري عملًا أدبيًا متميزًا يجمع بين العمق الفني والثراء الفكري. يستطيع الشاعر عبر نصوصه أن يلامس شغاف القلب ويثير العقل في آن واحد. الديوان ليس مجرد مجموعة قصائد، بل هو رحلة إنسانية شاملة تطرح أسئلة الوجود، الإيمان، الحب، والعدالة.

تظل أهميته في كونه مرآةً لعصرنا، وتعبيرًا عن روح إنسان يعيش في زمن مضطرب، لكنه لا يفقد الأمل في الغد الأفضل. وهو بهذا يُسهم إسهامًا قيمًا في إثراء الحياة الأدبية والفكرية والثقافية ليس في العراق فحسب، بل في العالم العربي كله.

4.2. تحليل أدبي نقدي لقصيدة “ما زالت…”

يأتي قصيدة “ما زالت…” للشاعر والطبيب العراقي د. مصطفى عبد الكريم الجبوري كسيرة ذاتية شعرية مكثفة، تُقدّم نفسها على أنها “حكايات كتبتُ على رفوفي”. لا ينفصل النص عن سياقه الشخصي والاجتماعي والتاريخي؛ فهو وثيقة إنسانية تسجل رحلة جيل عراقي عاش بين حقبتين: حقبة التأسيس والتوهج الثقافي في بغداد، وحقبة التحديات والصمود في وجه “الحتوف”. يمزج الديوان بين الأنا الفردية والجماعية، بين الذاكرة الشخصية والذاكرة الجمعية، ليرسم لوحة ملحمية مصغرة عن التشكيل الهوياتي للفرد العراقي المثقف في زمن مضطرب.

أولاً: التحليل النقدي

1. البنية والأسلوب: السرد الغنائي وأوركسترا الذاكرة

• الشكل والبناء: اعتمد الشاعر شكل الشعر العمودي التقليدي (بحر الكامل) بقافية موحدة، مما يعطي القصيدة إيقاعاً موسيقياً هادئاً ومتأملاً يناسب طابع السرد الذاكراتي. هذا الاختيار ليس تقليدياً عبثياً، بل هو إيحاء بالتمسك بجذور ثقافية وأدبية رصينة في زمن “اللغة من البواقي”.

• التقنية السردية: القصيدة هي نموذج فذ للـ”سرد الغنائي” فهي لا تروي أحداثاً متسلسلة بصرامة زمنية بقدر ما تنتقي لحظات مفصلية وكاشفة (اليتيم، الأم، المدرسة، الطب، الزواج) وتغلفها بمشاعر الحنين والامتنان والألم. الذاكرة هنا هي البطل الحقيقي؛ فهي التي تختار وتُبرز وتُسقط.

• اللغة والأسلوب: اللغة مباشرة وواضحة، خالية من التعقيدات البلاغية المتكلفة، لكنها مشبعة بعمق إنساني. يستخدم الشاعر أسلوب التكرار (“حكايةُ…”, “وأذكر…”) لإضفاء طابع الملحمة الشخصية. الصور الشعرية قائمة على الواقعية الرمزية، فـ”الرفوف” هي ذاكرة النفس، و”الحتوف” هي صعوبات الحياة، و”الينبوع الشفيف” هو العلم النقي.

2. المحتوى والموضوعات: تشريح الذات والوطن

• صورة الأب الغائب/الحاضر: تبدأ القصيدة بأقوى مفارقة: “وَلَدٌ يَتِيمٌ بَرْغَمِ وُجُودِ وَالِدِنَا الشَّرِيفِ”. هذه ليست يتامة بيولوجية، بل هي يتامة عاطفية أو وجودية بسبب الغياب (ربما بسبب الموت أو الظروف). الصورة المعقدة للأب (“أُسَامِحُهُ… وَأَعْذِرُهُ”) تُظهر نضجاً عاطفياً ونفسياً نادراً في الأدب، حيث يتجاوز الشاعر نعيه الشخصي نحو فهم مغزى الغياب وتسامح معقود على الاحترام.

• تأليه الأم والمعلمة: الأم هي المحور الثاني للقصيدة، وهي ليست مصدر الحنان فحسب، بل هي “مُعَلِّمَةٌ لِجِيلٍ فِي الصُّفُوفِ”. هنا يندمج الدور الأسري بالدور الوطني والتربوي. الأم هي رمز للصبر والتأسيس والتضحية، وهي الحاضنة الأولى للهوية واللغة.

• المدرسة بوصفها فضاءً للتكوين: تحتل المدرسة والمدرسون مساحة كبيرة من القصيدة. بغداد هنا ليست مكاناً جغرافياً، بل هي “مَصْنَعُ الرِّجَال” في مجال “الثَّقَافَةِ والكُفُوف” (الكفاءة والعلم). هذا تصوير للمدينة بوصفها حاضنة للمشروع التحديثي والثقافي العراقي في حقبته الذهبية. الامتنان للأساتذة “عَلَى عِلْمٍ مُنِيف” هو إحياء لقيمة المعلم التي تآكلت في الخطاب المعاصر.

• الصراع والمواءمة: بين هويتي الطبيب والشاعر: هذا هو الصراع المركزي في القصيدة. يروي الشاعر كيف “أَلْهَانِي دَوَامُ الطِّبِّ عَمَّا أُحِبُّ”. الطب هو “سَبَبِ ارْتِزَاقِي” وضرورة حياتية، بينما الشعر والأدب هو “الِانْطِلَاقِ” والروح والهوية العميقة. هذه الإشكالية (العلم/الأدب، (المادة/الروح، الضرورة/العاطفة) تعكس معاناة المثقف العربي الذي يُجبر على التخصص في مجال عملي مع بقاء شغفه الأدبي حياً كـ”بُقَايَا” ثمينة.

• الأسرة بوصفها ملاذاً: الخاتمة الطبيعية للرحلة هي تكأس أسري (زوجة “وَدُود”، أبناء). الأسرة هنا هي الملاذ الآمن من عثرات الحياة (“عَيْشٍ يُدَالُ”) واستمرار للوجود والحب. الدعاء (“يَا حَفِيظُ”، “بَارِكْ”) يختم القصيدة بهالة من التسليم والتوفيق الإلهي، مما يعيد ربط النجاح الشخصي بفضل الله ثم الجهد البشري.

3. التيار الأدبي والأصالة

ينتمي النص إلى تيار “الشعر التعبيري الذاتي” الذي يجعل من التجربة الشخصية منبعاً للإبداع، لكنه يختلف عن الاعترافيات المفرطة في العاطفية. فهو يعتمد على التكثيف والاختزال والربط العضوي بين الذات والمحيط. نص الجبوري أصيل لأنه صادق، ولا يقلد سوى تجربته الفريدة. إنه سردية مقاومة ضد النسيان، وتحويل المعاناة الشخصية إلى فن.

ثانيًا: تقييم الأثر على الحياة الفكرية والأدبية والثقافية والعلمية والسياسية

1. أثره الفكري والأدبي: يقدم الديوان نموذجاً لأدب السيرة الذاتية الشعرية، وهو جنس أدبي غير شائع بالعربية بهذه القوة والوضوح. يشجع على كتابة التجارب الشخصية بصراحة وبعيداً عن المبالغات البلاغية، مما يثري المكتبة العربية بنصوص إنسانية صادقة.

2. أثره الثقافي: الديوان هو وثيقة ثقافية عن جيل. فهو يسجل قيماً آخذة في الانحسار: تقديس العلم، احترام المعلم، دور المدرسة التكويني، صبر الأسرة، والمواءمة بين التخصص العلمي والحس الإنساني. إنه حافظ للذاكرة الثقافية العراقية في فترة بالغة الأهمية.

3. أثره العلمي: بشكل غير مسبوق، يقدم النص نموذج الطبيب الإنسانوي الذي لا ينفصل عنسياقه الثقافي والأدبي. يشجع طلاب الطب والعلماء على عدم التخلي عن شغفهم الإنساني والأدبي، مؤكداً أن العلم والأدب ليسا نقيضين، بل متكاملين في بناء الشخصية المتوازنة والمبدعة.

4. أثره السياسي (غير المباشر): رغم أن النص ليس سياسياً صريحاً، إلا أنه يحمل رسالة سياسية عميقة. تصويره لبغداد “مَصْنَعُ الرِّجَال” هو تذكير بقدرة المؤسسات الوطنية على البناء عندما تكون مستقلة وفاعلة. كما أن سردية الصعود الفردي عبر التعليم والعمل الجاد (من طفل يتيم إلى طبيب متخصص) هي نقيض لخطاب اليأس والانهيار، وتشكل رسالة أمل وإصرار في وجه أي ظرف سياسي صعب.

“ما زالت…” للدكتور مصطفى الجبوري هو أكثر من مجرد ديوان شعر؛ هو رواية تكوين. رواية تكوين الذات، وتكوين الطبيب، وتكوين الأب، وتكوين المواطن المثقف. هو نصب تذكاري شعري لروح لم تستسلم للظروف، بل نحتت من الألم والأمل معاً هوية متكاملة.

قوة النص لا تكمن في زخرفته اللفظية، بل في عمقه الإنساني وصدقه العاطفي وقدرته على اختزال حياة في أبيات. إنه إضافة مهمة للأدب العراقي والعربي المعاصر، لأنه يذكرنا بأن أعظم القصائد هي تلك التي تُكتَب ليس بالحبر، بل بتجارب العمر. الديوان بمثابة برهان على أن “الحروف” حقاً يمكنها أن تسجل “أفكار” وإنساناً وأمة.

5.2. تحليل أدبي نقدي لقصيدة “صرخة كوسوفا”

صرخة كوسوفا

لكمُ بكوسوفا دليلٌ مقنعُ

يا مسلمونَ علی نوايا تبشعُ

خلقوا لكوسوفا ذريعة حربِهِم:

“أنّ المُرادَ بها أمانٌ يوضعُ”

والصِّدقُ أنَّهُمُ يريدونَ الفنا

لِمَعاقِلِ الإسلامِ؛ هيّا فلْتَعوا

أمْ تنظرونَ صراحةَ الإعلانِ أنْ

جئنا نُريدُ فناءَكمْ فَتَوَقَّعُوا

أفلا ترونَ عداوةَ الإسلامِ كي

تمضوا لهم بجُمُوعِكُم فتُفَزِّعوا

هيّا بني ديني قفوا وتأهّبوا

هيّا وأيّامَ الخُضوعِ فَودِّعوا

هيّا فقد نادتكمُ أطفالُنا

ونساؤُنا بِعراقِكُم فلتسمَعوا

أفلمْ تروا كيفَ ٱستساغوا قصفَهُم

سودانَنا بِذرائعٍ تتفرّعُ

بِحصارِ تسعِ سنينَ عانی شعبُنا

والمسلمونَ حبالُهُم تتقطَّعُ

لا يملِكونَ عزيمةً في قولِهِم

لا للأعادي، لا ولا أنْ يمنَعوا

والصّربُ بالألبانِ قد لعبوا كمنْ

لَعبَ الرّمايةَ في ضحايا تُصنَعُ

واللهِ ما هٰذا لغيرِ شتاتِنا

كَغُثاء سيلٍ عن هویً يَتوزّعُ

نغدو ونُمسي في غناءٍ ما لنا

فِكرٌ نُقلّبُهُ بِحلٍّ ينفعُ

وشبابُنا في غفلةِ اللّهوِ التي

يسعی لها أعداؤنا لِيُصدِّعوا

ليسَ الشَّبابُ شبابَ رقصٍ أو خنا

بل إنّهُ لثيابِ ذُلٍّ منزَعُ

فإلی متی نبقی بلا رأيٍ بهِ

تتآلفُ الأصواتُ فيما يُقنعُ

وإلی متی نبقی بلا فعلٍ به

تتوحّدُ الجبَهاتُ فيما يردعُ

يعد الشعر ديوان العرب وسجل أمجادهم ونكباتهم، وهو الوسيلة الفنية الأقدر على تجسيد المشاعر الإنسانية في لحظات الألم والأمل. وفي نهاية القرن العشرين، وتحديدًا عام 1998، شهد العالم واحدة من أفظع المآسي الإنسانية في قلب أوروبا: الإبادة الجماعية التي تعرض لها مسلمو كوسوفا على يد النظام الصربي. من قلب هذه المحرقة، انبثقت “صرخة كوسوفا” للشاعر العراقي الدكتور مصطفى عبد الكريم الجبوري، لتمثل أكثر من مجرد قصيدة، بل كانت وثيقة أدبية تاريخية، وسيفًا قاطعًا من الكلمة، وصيحة مدوية في وجه الصمت العربي والإسلامي. يأتي هذا التحليل ليكشف عن الأبعاد الجمالية والفكرية والسياسية لهذا العمل، ويقيم أثره المتعدد في سياقه الزمني وما بعده.

أولاً: التحليل النقدي الموسع

1. التحليل الموضوعي والفكري: بين النداء الاستغاثي والتفكير النقدي

لا تقف القصيدة عند حدود تصوير المأساة، بل تتخطاها إلى تشريح الأسباب وطرح تساؤلات وجودية موجعة.

• فضح التناقض الغربي: يهاجم الشاعر النوايا المعلنة للغرب (التي تتذرع بحقوق الإنسان ووضع الأمان) ويكشف عن “النوايا المُبشعة” الكامنة وراءها، والتي يلخصها في الرغبة في “الفناء” للإسلام ومعاقله. هذه الرؤية الاستباقية كانت نقدًا لاذعًا للخطاب الإعلامي والسياسي السائد، وكشفت عن سوء النية الممنهج تحت شعارات إنسانية براقة.

• نقد الذات المغلوبة: يتجه الشاعر بنبرة حادة إلى الداخل العربي والإسلامي، ملامسًا جروحًا غائرة تتمثل في:

o التبعية والاستكانة: “لا يملِكونَ عزيمةً في قولِهِم لا للأعادي، لا ولا أنْ يمنَعوا”. يشير إلى عجز الأنظمة عن المواجهة أو حتى الرفض اللفظي.

o التمزق والشتات: “واللهِ ما هٰذا لغيرِ شتاتِنا كَغُثاء سيلٍ عن هویً يَتوزّعُ”. يستخدم التشبيه البليغ (غثاء السيل) لوصف حالة التفرق والتبعية للقوى الخارجية.

o الغفلة والانهزام الداخلي: ينتقد الشاعر انشغال الشباب باللهو والرقص في وقت الأزمة، ويرى أن هذا النوع من الشباب هو “ثيابِ ذُلٍّ منزَعُ”، مما يشير إلى أن الذل ليس خارجيًا فحسب بل هو ثقافة وسلوك داخلي.

o غياب المشروع والفكر النافع: “نغدو ونُمسي في غناءٍ ما لنا فِكرٌ نُقلّبُهُ بِحلٍّ ينفعُ”. يصف حالة من الفراغ الفكري والعجز عن إنتاج حلول عملية.

• نداء الصحوة والوحدة: القصيدة في جوهرها هي دعوة للتحرر من “خُضوع” و”غفلة”، وتحريض على “التأهب” و”الوقوف”. إنها تحث على تحويل “الأصوات” المتآلفة والـ”جبهات” المتوحدة من مرحلة الخطاب والإقناع إلى مرحلة “الفعل” و”الردع”.

2. التحليل الفني والأسلوبي: لغة الغضب والبلاغة الثورية

اعتمد الشاعر على ترسانة بلاغية قوية لخدمة غضبه المقدس وفكرته الثورية.

• بناء القصيدة: كتبت على بحر “الطويل” الذي يتناسب مع طابع الفخامة والجدية والخطابة، مما يعطي القصيدة وقارًا وجلالاً يؤكد على عظمة القضية وخطورتها.

• الصور البيانية:

o التشبيه: “كَغُثاء سيلٍ” للتشتت، “لَعبَ الرّمايةَ في ضحايا تُصنَعُ” لوحشية العدوان واعتياده.

o الاستفهام الإنكاري: “أفلا ترونَ”، “أفلم تروا”، “أمْ تنظرونَ” – هذه الأسئلة البلاغية ليست للاستفهام بل للتوبيخ وإثارة الحماس وإجهاد الضمير.

o التكرار: تكرار أداة النداء “هيّا” (ثلاث مرات) لخلق إيقاع تحريضي عاجل، يدعو إلى الفعل السريع.

o الطباق: بين “خُضوع” و”تأهبوا”، وبين “غناء” و”فكر ينفع”، مما يخلق تأثيرًا قويًا في عرض التناقضات والحث على تغييرها.

• الإيقاع والموسيقى: إيقاع القصيدة قوي ومتوتر، يعكس حالة الطوارئ والغضب. القوافي الموحدة والمتناغمة (“مُقنعُ، تبشعُ، يوضعُ…”) تساهم في خلق لحن ملحمي يحفر في الذاكرة.

• اللغة: لغة مباشرة وقوية وخالية من الزخارف اللفظية، تصل إلى حد القسوة أحيانًا (“ثيابِ ذُلٍّ منزَعُ”)، لأن الهدف ليس الإمتاع بل الصدمة والإيقاظ.

3. الأبعاد الثقافية والسياسية: القصيدة كفعل مقاومة

• البعد السياسي المباشر: كانت القصيدة سلاحًا في “معركة الوعي”، محاولة كسر حاجز التعتيم الإعلامي الذي أحاط بمجازر كوسوفا، وتوجيه الرأي العام العربي والإسلامي نحو فداحة ما يحدث.

• البعد الحضاري والثقافي: تؤكد القصيدة على فكرة “صراع الحضارات” من منظور إسلامي، حيث يصور الصراع ليس كصراع على أرض، بل كصراع وجودي هدفه “فناء” الإسلام. وهي بذلك ساهمت في تعزيز خطاب الهوية والاستنهاض الحضاري في مواجهة خطر محسوس.

• توثيق التاريخ: تعمل القصيدة كأرشيف شعري يحفظ ذكرى الألم ليس في كوسوفا فقط، بل يربطها بمعاناة السودان (قصفه) وحصار العراق (“بِحصارِ تسعِ سنينَ”)، مما يخلق رواية موحدة للمظلومية الإسلامية في تلك الحقبة.

ثانيًا: تقييم الأثر

• على الحياة الأدبية: أعادت “صرخة كوسوفا” إحياء نموذج “الشعر المناسباتي الملحمي” أو “شعر المقاومة” الذي يتناول قضايا الأمة المصيرية. لقد نجحت في تحويل الحدث السياسي إلى نص أدبي مكتمل الأركان، يضاهي قصائد المقاومة الفلسطينية، وأصبحت نموذجًا يحتذى به للشعراء المهتمين بالشأن العام.

• على الحياة الفكرية والثقافية: مثلت القصيدة وقفة للتأمل والنقد الذاتي الحاد. لقد انتقلت من مجرد رثاء الضحية إلى نقد حالة الضحية نفسها (التمزق، الغفلة، العجز). ساهمت في إذكاء النقاش حول دور المثقف بين الالتزام بالقضية والانكفاء على الذات، وحول مسؤولية الأمة تجاه أبنائها المضطهدين.

• على الحياة السياسية: على الرغم من محدودية تأثير الأدب المباشر على القرار السياسي للأنظمة، إلا أن القصيدة كانت جزءًا من ضغط شعبي عارم، ساهم في النهاية في تحريك بعض الحكومات والمؤسسات الخيرية والإعلامية للضغط أو تقديم المساعدات. كانت صوتًا للضمير الجمعي الذي كان يشعر بالإحباط والغضب.

• على المستوى العلمي (الأكاديمي): يمكن اعتبار “صرخة كوسوفا” وثيقة أولية مهمة للباحثين في:

o دراسات الخطاب: لتحليل خطاب المقاومة والاستنهاض في نهاية القرن العشرين.

o الأدب المقارن: لمقارنتها بأدب المقاومة في فلسطين والجزائر وغيرها.

o الدراسات السياسية: لفهم التصورات والروابط العاطفية والفكرية التي كانت سائدة في العالم العربي والإسلامي تجاه قضية كوسوفا وأزمات مشابهة.

“صرخة كوسوفا” للشاعر الدكتور مصطفى عبد الكريم الجبوري هي أكثر من مجرد قصيدة. إنها لوحة تعبيرية عن ألم أمّة، وخطبة نارية تفضح الخصم وتنبه الغافل، ومرآة قاسية تعكس علل الذات. لقد نجحت، بفضل قوتها البلاغية وصدقها العاطفي وعمقها النقدي، في تجاوز حدود الزمان والمكان الخاص بمناسبتها. إنها لا تتحدث فقط عن كوسوفا 1998، بل تتحدث عن أي أرض إسلامية تُنتهك، وعن أي صمت داخلي يجب كسره. لقد خلّدت القصيدة معاناة شعب، وحفرت اسم شاعرها في سجل الشعراء الملتزمين بقضايا أمتهم، وما تزال حتى اليوم تقدم مادة خصبة للدراسة وإلهامًا للشعر والأفكار، مؤكدة أن الكلمة الصادقة والصائبة يمكن أن تكون فعل مقاومةٍ لا يقلّ أثرًا عن الفعل السياسي أو العسكري، خاصة عندما تكون “صَرخة” توقظ الضمائر من سباتها.

خاتمة الفصل التحليلي

من خلال تحليل هذه الأعمال، يتجلى لنا أن مشروع الشاعر الدكتور الجبوري الشعري هو مشروع أخلاقي-إنساني في المقام الأول. يتميز بتنوعه بين الملحمي والذاتي، وبأسلوب يجمع بين رصانة اللغة وحداثة الرؤية، مستفيدًا من خلفيته الطبية لإثراء قاموسه التصويري. إنه صوت يجمع بين العقلانية العلمية والعاطفية الشعرية، مما يمنحه مصداقية وقدرة على مخاطبة العقل والقلب معًا.

الخاتمة العامة

تمكنت هذه الدراسة من تقديم قراءة تحليلية لسيرة وإنتاج الشاعر الدكتور مصطفى الجبوري، والتي أكدت على فرضية رئيسية وهي أن الشخصية العلمية-الأدبية المتميزة قادرة على خلق تأثير متعدد ومتداخل الحقول. فالجمع بين الطب والشعر ليس جمعًا بين مهنتين، بل هو تكامل معرفي يثري كلا المجالين: فحساسية الطبيب تُغني رؤية الشاعر، ودقة العالم تنظم انفعالية الأديب.

لقد نجح الجبوري في تحويل مساره المهني الصعب إلى مصدر لإبداعه، ونجح في توظيف أدبه للترويج لقيم إنسانية هي في أمس الحاجة إليها. إنه نموذج يحتذى به في زمن القطائع، نموذج يثبت أن التخصص الدقيق لا يجب أن يأتي على حساب الرؤية الشمولية والإنسانية للعالم. وتوصي الدراسة بضرورة الاهتمام الأكاديمي النقدي بمثل هذه النماذج المزدوجة، ودراستها كظواهر ثقافية تستحق التوقف أمامها.

قصيدة إهداء من الأستاذ الدكتور بكر إسماعيل الكوسوفي إلى الشاعر الدكتور مصطفى عبد الكريم الجبوري

“من بريشتينا إلى بغداد”

مقدمة

تُعدّ العلاقة بين الشعر والمقاومة إحدى أبرز السمات في الأدب العربي المعاصر، حيث تحوّل النص الشعري إلى صوتٍ للضمير الإنساني، ووسيلةٍ للتوثيق والتعبير عن المظلومية الجماعية. ومن أبرز النماذج على ذلك قصيدة “صرخة كوسوفا” للشاعر العراقي الدكتور مصطفى عبد الكريم الجبوري (1998)، التي شكّلت وثيقة أدبية وتاريخية حول مآسي مسلمي كوسوفا. وفي المقابل، يأتي إهداء الأستاذ الدكتور بكر إسماعيل من بريشتينا إلى بغداد، عبر قصيدة “من بريشتينا إلى بغداد”، ليكون ردّ الوفاء بالوفاء، وتجسيدًا للعلاقة الإنسانية والأكاديمية التي تجمع بين الشعبين العراقي والكوسوفي.

النص الإهدائي: “من بريشتينا إلى بغداد”

سلامٌ لبغدادَ، فجرِ العروبةِ،

ومَجدٍ تَفجَّرَ من نَهرِها الخالدِ.

ويا شاعِرًا، صَوتُهُ من جَراحٍ،

يلُمُّ المَآسي بِنَفْسٍ مُجاهدِ.

كتبتَ “صرخةَ كوسوفا” يومَ اشتدادِ الخُطوبِ،

فكنتَ لِصَوتِ الأَسَى الشَّاهدِ.

سمِعتكَ بريشتينا تَقولُ بصدقٍ:

“هُنا شعبُكم، فكونوا لهُ المُسانِدِ”.

فيا أخي الجبوري، مِن دَجلةَ جئتَ،

تَحمِلُ للنّبعِ ماءَ المُؤازِرِ.

تلاقَتْ دُموعُ العراقِ بكَوسوفا،

فكانَتْ جُسورًا على دربِ واحدِ.

التحليل النقدي المقارن

1. البنية الموضوعية

• صرخة كوسوفا (1998): نص احتجاجي مباشر، يحمل نبرة الغضب الثوري ضد العدوان الصربي، ويفضح العجز العربي والإسلامي. يقوم على النداء التحريضي (هيّا، أفلا ترون…) ويحوّل القصيدة إلى صرخة جماعية.

• من بريشتينا إلى بغداد (2025): نص وجداني تكريمي، يقوم على خطاب الامتنان والتثمين لدور الشاعر العراقي. يوظّف لغة السلام والوفاء (سلام، جسور، مؤازر)، ليُعيد بناء الجسور بين الشعوب.

2. الأسلوب الفني

• في “صرخة كوسوفا” يهيمن الإيقاع الملحمي والخطاب الثوري، إذ تُستخدم أدوات البلاغة كالاستفهام الإنكاري والتكرار لخلق شحنة احتجاجية.

• في “من بريشتينا إلى بغداد” يهيمن الإيقاع الغنائي الهادئ، حيث تتكرر صور الماء والنهر والجسر، لتعكس قيم التواصل والتكامل بدل الصراع.

3. البعد الثقافي والرمزي

• قصيدة الجبوري جعلت من كوسوفا قضية أمّة تتجاوز حدود الجغرافيا.

• قصيدة إسماعيل جعلت من بغداد جسرًا وجدانيًا يمتد إلى بريشتينا، مؤكدة أن التضامن لم يكن لحظة عابرة، بل ذاكرة متجذّرة في الوعي الكوسوفي.

4. العلاقة الثنائية بين الشاعرين

• قام أ. د. بكر إسماعيل الكوسوفي بدراسة نقدية واسعة عن نتاج د. مصطفى الجبوري، وهو ما يدل على علاقة فكرية وثقافية عميقة.

• هذا الإهداء يُعزّز تلك العلاقة، فيجعل من التبادل الشعري حوارًا أدبيًا عابرًا للحدود، حيث يستجيب صوت بريشتينا لصوت بغداد.

الخاتمة

يُظهر هذا التبادل الشعري أن العلاقة بين الأدب العراقي والأدب الكوسوفي لم تقتصر على المجاملة أو المواقف العاطفية، بل تحولت إلى حوار أدبي متكامل يقوم على النقد، والإبداع، والتقدير المتبادل. قصيدة “صرخة كوسوفا” ستظلّ وثيقة تاريخية على مأساة أمة، بينما قصيدة “من بريشتينا إلى بغداد” ستظلّ شاهدًا على وفاء الشعوب الصغيرة التي لم تنسَ من وقف معها في ساعة الشدة.

بهذا، يتجلى أمامنا نموذجٌ حيّ على أن الشعر، بوصفه ديوان العرب والكوسوفيين معًا، ما يزال قادرًا على أن يكون جسرًا حضاريًا وإنسانيًا بين بغداد وبريشتينا، وأن يكتب صفحة جديدة في سجل التضامن الأدبي بين الشعوب.

قائمة المراجع المقترحة

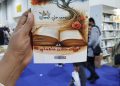

1. الجبوري، مصطفى عبد الكريم. (2025). ثنائيات: ملحمة نداءات. دار النشر: غير موضحة في السيرة.

2. الجبوري، مصطفى عبد الكريم. (مخطوط). استحضار الأخلاق.

3. الجبوري، مصطفى عبد الكريم. (مخطوط). مجموعة من بوح الحياة وخيالها.

4. السير الذاتية للمبدعين بين التوثيق والتأويل. (2021). مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة.

5. شرف، عبد العزيز. (1998). الأدب والطب: دراسة في التلاقح بين العلم والأدب. عالم الفكر.

الكلمات المفتاحية: مصطفى الجبوري، الطبيب الشاعر، الأدب والطب، الشعر العراقي المعاصر، النقد الأدبي، ملحمة نداءات، استحضار الأخلاق.

كاتب الدراسة:

السفير والممثل السابق لكوسوفا لدى بعض الدول العربية

عضو مجمع اللغة العربية – مراسل في مصر

عضو اتحاد الكتاب في كوسوفا ومصر

E-mail: [email protected]