القراءة التحليلية لرواية “حسناء فارس” في سياق القراءة التحليلية المعاصرة

بقلم : وفاء داري كاتبة وباحثة من فلسطين

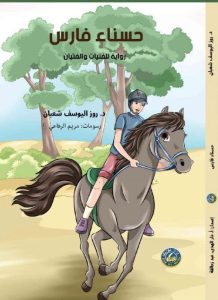

تُقدم “حسناء فارس” تجربة أدبية تُعيد إحياء قيم الفروسية والارتباط بالتراث، مع معالجة قضايا الهوية والعدالة بأسلوب يناسب الفتيات والفتيان. صدرت رواية “حسناء فارس” للكاتبة الفلسطينية روز اليوسف شعبان عام 2024 عن دار الهدى (فلسطين)، ضمن أدب اليافعين، وتقع في 78 صفحة مزودة برسومات زاهية للفنانة مريم الرفاعي، تتناغم مع السرد لتعزيز التجربة البصرية. حيث تتناول موضوع الفروسية وعلاقة الإنسان بالخيل، مستندةً إلى التراث الثقافي العربي.

دلالة العنوان والانزياح الرمزي: يحمل العنوان ثنائيةً تفكيكيةً تجمع بين “حسناء” (الفرس) و”فارس” (البطل)، لتعيد تشكيل العلاقة بين الإنسان والحيوان كشراكة وجودية، لا كملكية. هذا الانزياح يتجاوز الثنائيات التقليدية (ذات/آخر) نحو مفهوم “التشابك” (Entanglement) الذي تحدثت عنه دونا هاراواي، حيث الكائنات تُعرِّف بعضها عبر التفاعل. العنوان بذلك ليس مجرد تلاعب لفظي، بل بيانٌ فلسفيٌّ عن وحدة المصير بين الكائنات في مواجهة الاستلاب. اسم الفرس العربية الأصيلة، و”فارس” إلى بطل الرواية. هذا التلاعب اللفظي يعكس العلاقة الوثيقة بين الفارس وفرسه، ويُبرز أهمية الخيل في التراث العربي.

الأسلوب والسرد: جماليات التشويق والتفاعلية: اعتمدت الكاتبة لغةً فصحى انسيابيةً، متجنبةً التعقيد، مع إدخال مصطلحات تراثية (“مستسمًا لسلطان الكرى”، ص12) لتأصيل النص. الرسومات المرافقة تعزز “التلقي المتعدد الحواس” (Multimodal Literacy)، الذي يُعتبر استجابةً لعصر الصورة الرقمية. أما النهاية المفتوحة فتُذكِّر بـ”موت المؤلف” (رولان بارت)، حيث يصبح القارئ شريكًا في إنتاج الدلالة، خاصةً مع تساؤلات مثل: هل سيتخلى فارس عن “حسناء” مقابل حبه لابنة السارق؟

النقد الفلسفي وإشكالية الواقعية: رغم الإشادة بالقيم التربوية (كالدور التكاملي بين الأسرة والمدرسة)، تُطرح تساؤلات حول مصداقية بعض العناصر، مثل سفر فارس (17 عامًا) وحيدًا إلى لندن، مما قد يُقرأ كـ”انزياح واقعي” مقصود لتعميم الرسالة الرمزية. هنا، يمكن تحليل الرواية عبر مفهوم “الواقعية السحرية” التي تدمج الخيال بالواقع لتجاوز حدود الممكن نحو المأمول. حيث في السياق الفلسفي المعاصر: تضع الرواية نفسها في قلب النقاشات حول “العدالة الانتقالية” و”حق العودة”، مستخدمةً الخيل كاستعارةٍ للوطن المغتصب. هذا يتقاطع مع فلسفة جوديث بتلر في “الاعتراف بالآخر”، حيث استعادة “حسناء” تعني استعادة الاعتراف بالهوية المهدورة.

الثيمات والرسائل في ضوء النقد الادبي والثقافي المعاصر:

- الفروسية كقيمة مقاومة: لا تكتفي الرواية باستحضار الخيل كرمز تراثي، بل تحوّله إلى أداة نقدية ضد العولمة الثقافية. الفروسية هنا ليست بطولة فردية، بل أخلاق جماعية تُذكِّر بـ”الأخلاق البيئية” (نيكولاس بوريا)، حيث العدالة تشمل الإنسان والحيوان.

- الهوية والعدالة: سعي فارس لاستعادة فرسه المسروقة يُحيل إلى الصراع الفلسطيني، لكنه يتجاوزه ليكون استعارةً عالميةً لاسترداد الحقوق المغتصبة. الرواية تتعامل مع “الهوية” كمفهوم سائل (باستعارة زيجمونت باومان)، يتشكل عبر السعي لا التملك.

- التقليد والحداثة: الإشارة إلى “شات جي بي تي” (ص51) تُظهر تناقضًا بين التمسك بالتراث ومواكبة التكنولوجيا، مما يفتح نقاشًا حول إمكانية توظيف الحداثة لحماية الهوية دون ذوبان. الحداثة والتراث في مواجهة الذكاء الاصطناعي وإشكالية التوظيف التكنولوجي لحماية الهوية في رواية “حسناء فارس” حيث تقدم نموذجًا أدبيًّا مُعقَّدًا للتفاعل بين التراث والحداثة، عبر إشارة لافتة إلى استخدام بطل الرواية “فارس” لتطبيق “شات جي بي تي” كأداة بحثٍ في رحلته لاستعادة فرسه المسروقة. هذه الإشارة، وإن بدَت هامشية، تُشكِّل مدخلًا فلسفيًّا لقراءة إشكالية الهوية العربية في عصر الرقمنة، حيث تُعيد الرواية تعريف “الفروسية” ليس كقيمة تراثية فحسب، بل كفعلٍ مقاومٍ يعيد توظيف أدوات الحداثة لحماية الذات من الذوبان. تمثل التكنولوجيا كوسيطٍ بين الماضي والمستقبل من خلال تفكيك الثنائيات الزائفة. عندما يلجأ “فارس” إلى “شات جي بي تي” – وهو نموذج ذكاء اصطناعي – للبحث عن فرسه، فإنَّ الرواية تُدشِّن حوارًا جريئًا مع مفارقة العصر الرقمي: كيف يمكن للتقنية أن تكون جسرًا لاستعادة المفقود (التراث)، لا أداةً لاقتلاعه؟ هنا، تتعارض القراءة السطحية التي ترى في التكنولوجيا تهديدًا للهوية، مع رؤية الرواية التي تقدمها كـ”وسيط ثقافي”، يُعيد إنتاج التراث بلغة العصر.

- التناقض الظاهري: يُظهر النص تناقضًا بين التمسك بالخيل (رمز الأصالة) واستخدام الذكاء الاصطناعي (رمز الحداثة)، لكن هذا التناقض يذوب لصالح “التكامل الوظيفي”، حيث تُصبح التكنولوجيا أداةً لتحقيق العدالة، وهو ما يتوافق مع فلسفة برونو لاتور في “نظرية الفاعل-الشبكة” (Actor-Network Theory)، التي ترفع الحواجز بين الإنسان والآلة.

- الهوية السائلة: تُظهر الرواية أن الهوية ليست كيانًا ثابتًا، بل عمليةً ديناميكيةً (كما قال زيجمونت باومان)، تُعاد صياغتها عبر التفاعل مع التكنولوجيا. ففارس لا يرفض الحداثة، بل يتبناها كجزءٍ من هويته الجديدة كـ”فارسٍ رقمي”.

- التراث في مواجهة العولمة: نحو أخلاقيات تكنولوجية إنسانية: تُثير الرواية سؤالًا فلسفيًّا جوهريًّا: كيف نحول التكنولوجيا من أداة استعمارية (كسرقة الخيل كرمزٍ لنهب الموارد) إلى أداة تحرير؟ الإجابة تكمن في توظيفها لخدمة القيم الإنسانية، كما يفعل فارس حين يستخدمها لتعزيز ارتباطه بتراثه. هذا يتوافق مع رؤية يوكي هاراي في “21 درسًا للقرن الحادي والعشرين”، حيث يدعو إلى توجيه التكنولوجيا لتعزيز العدالة بدلًا من الهيمنة.

- الأرشيف الرقمي للتراث: الإشارة إلى الذكاء الاصطناعي تفتح الباب أمام مقترحٍ ثقافيٍّ جاد: توثيق التراث (كفنون الفروسية) عبر منصات رقمية، مما يحميه من الاندثار ويجعله في متناول الأجيال الشابة.

- الذكاء الاصطناعي كفعل مقاومة: إعادة تعريف الهوية في العصر الرقمي: لا تقف إشارة الرواية إلى “شات جي بي تي” عند حدود الوظيفة التكنولوجية، بل تُعيد تشكيلها كـ”فعل سياسي”. فاستخدام فارس للتطبيق ليس بحثًا عن معلوماتٍ فحسب، بل هو استعارةٌ لـ”اختراق” الأنظمة المهيمنة التي سرقت فرسه (كاستعارة للاحتلال). هنا، تُقدِّم الرواية نموذجًا لـ”مقاومة الذكاء الاصطناعي” (AI Resistance)، حيث تُحوِّل الأدوات الرقمية إلى أسلحة ثقافية لاستعادة الحقوق، وهو ما يتقاطع مع أفكار إدوارد سعيد حول “المقاومة بالثقافة”.

بهذا، تُقدِّم “حسناء فارس” إسهامًا أدبيًّا وفلسفيًّا يتجاوز حدودها النصية، ليكون مرجعيةً في نقاشات توظيف التكنولوجيا كفعلٍ وجوديٍ يُعيد تشكيل الهوية في عصرٍ لا يرحم.

-النهاية المفتوحة هنا ليست عجزًا سرديًّا، بل بيانٌ أدبيٌّ يرفض الاستسلام لـ”أوهام الحلول النهائية”. هي تُذكِّرنا بأن الأدب الجيد لا يُجيب، بل يُربي على التساؤل. ومع ذلك، كان يمكن تعزيز تأثيرها لو ربطت المصائر الشخصية برؤيةٍ واضحةٍ للمستقبل، حتى لو ظلت مفتوحة. هذا التوازن الدقيق بين “الغموض المُحفِّز” و”الالتزام بالشخصيات” هو التحدي الأكبر لأي كاتبٍ يجرؤ على خوض غمار النهايات المفتوحة.

في الختام:

الفروسية كفعلٍ وجود ، “حسناء فارس” ليست مجرد حكاية مغامرات، بل بيانٌ نقديٌّ يُعيد تعريف الفروسية كفعل مقاومة يومي. الرواية، برغم موجزها، تنجح في توظيف التراث كمرآةٍ لقضايا معاصرة، وتفتح آفاقًا لدراسات مقارنة حول أدب اليافعين كفضاءٍ لتشكيل الوعي النقدي. هذا العمل يُمثِّل إضافةً نوعيةً للأدب الفلسطيني، ليس فقط لالتزامه بالقيم، بل لقدرته على تحويل الحكاية المحلية إلى أسئلة كونية.