تيه الهوية، ومرارة العودة، وفلسفة الوجع المقاوِم في رواية “بين جنتين”

بقلم وفاء داري – فلسطين

رواية بين الجنتين للكاتب د. سرمد التاية والتي تقع في ٣٦٨ صفحة. عن دار النشر الرعاة والجسور عام ٢٠١٨. حينما نصادفُ عملًا أدبيًا ناضجًا ومبدعًا، جريء. ونشرع في تفكيكه وتشريحه متوغلين في أعماق النص لتتحول أقلامنا دون أن نشعر لمِبْضَعِ يُشرّح يحلل بنية السرد لنصل لأعمق طبقات اللاوعي الجمعي والفردي فيكشف الحزنَ بين جنتين (فلسطين والعراق) يغذي تيه الهُوية، والفقدَ كخريطة وجودية، والقهرَ كفيروسٍ اجتماعي، والخذلانَ كزلزالٍ جيوسياسي. في مواجهة هذه التراجيديا، ترفع الرواية الوجع مقاومةً، والعودةَ استعارةً لاسترداد الزمن الضائع، مُحوِّلةً الألم إلى سؤالٍ فلسفيّ يستدعي التأمل ويُعيد تشكيل الوعي، هكذا يصير النصُّ الأدبيُّ “أرشيفًا حيًّا” للصراعات الإنسانيّة؛ فالكلمات لا تُترجِم المشاعر، بل تُفكّكُها إلى شظايا تُعيدُ تشكيل وعيِ القارئ. فـ”العودة ” في هذا السياق ليست عودةً إلى مكان، بل هي رحيل نحو الذات في زمن تشظّي الهُويّات. وهذا ما يَجعل النقد الأدبيَّ مشروعًا ثوريًّا.

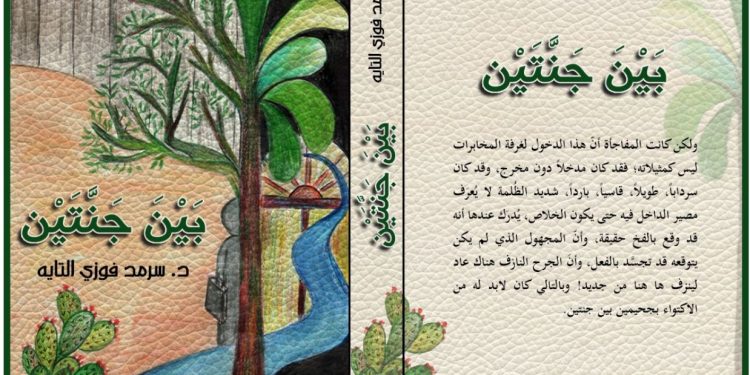

صورة الغلاف وعلاقته بالعنوان:

الغلاف لا يطرح جنّة بالمعنى التقليدي، بل يقترح وجود وهم مزدوج: جنتان مفترضتان، أو جنة ضائعة وجنة ممنوعة. البوابة التي تخرج منها الشمس تشبه حلمًا مؤجلًا أو (جنة مستحيلة). الشخصية الرمادية تقف في المنتصف، تمامًا كما في العنوان “بين”، فهي لا تنتمي إلى جهة واضحة. الألوان تنتقل من التراب والرماد إلى الماء والخضرة، مما يعزز فكرة التحوّل أو التباين أو الصراع الداخلي/الخارجي. وجدار إسمنتي رمادي: يُحيل بوضوح إلى جدار الفصل العنصري في فلسطين – رمز للاحتلال والعزل. شجرة نخيل وماء نهر: رمزان للخصب، الحياة، فلسطين الطبيعية الخصبة. شخص بظل أسود وحقيبة: يوحي بالترحال، الغربة، فقدان الهوية وربما الخروج القسري من “الجنتين”. أما الشمس المشرقة خلف بوابة: فيها رمزية الخلاص أو الأمل المؤجل. ونبات الصبار: رمز الصمود الفلسطيني والتجذر في الأرض.

الألوان: الأخضر: حياة، مقاومة، أمل. الرمادي: قسوة الواقع، الاحتلال. الأزرق: نهر، ربما يُحيل إلى نهر الأردن أو رمزية عبور/فقدان.

الزمكان: فضاءات النكبة والتيه

تتخذ الرواية من الزمكان بعدًا جوهريًا في بناء عالمها. فالزمن ليس مجرد تتابع للأحداث، بل هو تاريخ حافل بالنكبات، بدءًا من نكبة 1948 التي تشكل الخلفية الوجودية للبطل موسى، مرورًا بسقوط بغداد عام 2003، والثورات العربية التي أتت بآمال ثم تبعتها خيبات. المكان بدوره ليس مجرد خلفية ثابتة، بل هو فضاء يتنفس ويشهد على المعاناة. “فلسطين” و”العراق” ليستا مجرد دولتين، بل هما “جنتان” متصادمتان، تكتنفان مرارة الفقد والتيه. يتنقل بين فلسطين (الضفة الغربية، الحواجز، جسر اللنبي)، العازل العنصري ونقاط التفتيش، مثل جسر اللنبي، لا تمثل فقط حدودًا جغرافية، بل حواجز نفسية ووجودية تفرضها جغرافيا القهر، وبين العراق (بغداد تحديدًا – الجامعة والمجتمع)، والأردن كمعبر حدودي وسجن مؤقت. المكان في الرواية ليس فقط جغرافيًا، بل محمّل بالرمزية والتوتر السياسي والوجداني.

على الرغم من قوة هذه الدلالات، يلاحظ القارئ افتقارًا نسبيًا للوصف المكاني الحيوي في بعض الأحيان. فلوحات مثل نهر الفرات، جامعة بغداد، أو حتى تفاصيل حفل زفاف موسى في بغداد، كان يمكن أن تُثرى بوصف أكثر عمقًا وواقعية، يربط القارئ بالمكان ويجعله جزءًا من نسيج السرد، مما يزيد من إحساسه بالتراث والعادات والتقاليد والموروث الشعبي. هذا النقص الجزئي في التفاصيل البصرية قد يُفقد القارئ بعضًا من جماليات المكان، ويجعله يفتقد الشعور بعظمة بغداد التي ذكرت بشكل سطحي في بعض المواضع. هذه الملاحظات تظل ذات طبيعة جزئية، ولا تمس جوهر الرواية العميق والقيمة التعبيرية في الرواية.

الشخصيات الرئيسية:

– موسى: البطل الذي يحمل اسمًا نبويًّا (تيهًا وخلاصًا). يجسّد معاناة الفلسطينيّ الباحث عن هويّة في منفى داخل وطن. البطل الرمزي والتاريخي، يحمل اسمًا يضرب جذوره في النفي والخلاص. شخصيته تجمع بين البسيط المعذب والمفكر المتمرد.

– نورا: ليست مجرد حبيبة، بل تمثيل رمزي للعراق الجريح، وللمرأة الممزقة بين الهوية والمجتمع.

– عمر: ضحيّة الطائفيّة العشوائيّة. يُقتل لأنه (عمر) لا لشيء آخر، في تجسيد صارخ لمرض الطائفية.

– الاحتلال والحدود والحواجز: تُقدَّم كشخصيات/أدوار لا كوقائع، لتلعب دور الفعل المضاد في الرواية.

الشخصيات: بؤر الصراع والوجود المتمزق

تتشكل شخصيات “بين جنتين” كنماذج حية لمعاناة فردية تتشابك مع قضايا جماعية معقدة. يتمحور السرد حول “موسى”، الشاب الفلسطيني الذي يحمل على عاتقه ثقل النكبة والتيه، ليس فقط الجغرافي، بل الهويات. هو يمثل جيلًا ورث مرارة التهجير، ويحاول أن يجد موطئ قدم في عالم يرفض استقراره. على الجانب الآخر، تبرز “نورا”، الفتاة العراقية التي تعيش هي الأخرى في زمن التشظي والانهيار الاجتماعي والسياسي. العلاقة بين موسى ونورا ليست مجرد قصة حب، بل هي محاولة وجودية لتجاوز الفروقات السياسية والجغرافية والثقافية، والعادات والتقاليد، والطائفية، والجيوسياسية، بل وحتى الفروق في المستوى المعيشي. إنها علاقة تجسد حلم الوحدة في عالم يمزقه الانقسام، لكنها أيضًا مرآة تعكس صعوبة تحقيق هذا الحلم في ظل التحديات الهائلة.

الشخصيات الثانوية، مثل “عمر”، تلعب دورًا محوريًا في إبراز عمق المأساة الطائفية. مقتله ليس مجرد حدث عابر، بل هو صرخة في وجه التعصب الديني الأعمى والمتأصل، الذي يمتد بجذوره إلى 1400 عام من الصراعات والخلافات. إنها تذكرة مؤلمة بما تعانيه دول المنطقة مثل سوريا والعراق من هذه الآفة. براعة السرد هنا تكمن في قدرتها على تجسيد هذا الصراع التاريخي في مصير شخصية واحدة، مما يحول الحدث الفردي إلى رمز للمعاناة الجماعية.

الأحداث:

تدور الرواية حول شخصية (موسى)، الشاب الفلسطيني الذي يحمل همّ الوطن والتيه التاريخي في قلبه، ويخوض رحلة وجودية تتقاطع فيها الجغرافيا والسياسة، والهوية، والحب، والموت. يعيش موسى معاناة الفلسطيني في ظل الاحتلال، والجدار العازل، والهويات المشتتة، ويقرر السفر إلى بغداد للدراسة. تتبع الرواية سردًا خطيًا رئيسيًا، بشكل عام حيث تتقدم الأحداث بشكل زمني متسلسل من بداية حياة موسى ودراسته، ثم تعرفه على نورا، وتطور علاقتهما، مرورًا بالأحداث السياسية والاجتماعية التي تعصف بهما، وصولًا إلى النهاية.

في العراق، يتعرف موسى على (نورا)، الفتاة العراقية الشيعية، ويقع في حبها، ليجد نفسه أمام صدام هائل بين الحب والطائفية، بين (السنّي) و(الشيعية)، وبين فلسطين والعراق، بين (الجنة الموعودة، والجحيم اليومي). تشهد الرواية تصاعدًا دراميًا حادًا عندما يُلاحق موسى من قبل الحشد الشعبي بسبب خلفيته الطائفية، ويضطر للهروب من بغداد بعد مقتل صديقه “عمر”، في مشهد فادح يرمز لتغوّل الكراهية المذهبية.

يعود موسى إلى فلسطين، فيُعتقل على جسر اللنبي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتُخضعه السلطات لتحقيقات مريرة ومهينة. تتداخل هنا الأسر داخل الوطن مع الهروب من الوطن، وتستمر الرواية في كشف فصول من الألم المتعدد الأوجه: الاحتلال، الاغتراب، الطائفية، والفقد الوجودي

تتوج الرواية بنهاية مفتوحة مجهولة المعالم عمدًا، لا لغياب القرار الفني، بل لأنها تُجسد التيه الفلسطيني-العربي الوجودي – مما يطرح سؤالاً فلسفياً عميقاً: لماذا ترك الكاتب القارئ أمام هذا الغموض؟ هل أتاح للقارئ حرية اختيار النهاية؟ أم أن هذه النهاية المفتوحة هي بحد ذاتها انعكاس لواقع الصراع والتيه الذي لا يزال مستمرًا؟ إنها تقنية سردية ذكية تحول الرواية من مجرد قصة إلى تجربة تفاعلية، حيث يشارك القارئ في بناء المعنى، وتؤكد على أن الأسئلة الكبرى حول الهوية والوطن لا تزال بلا إجابات قاطعة. هذه النهاية تتماشى مع الطابع الفلسفي للرواية، وتؤكد على أن الحياة نفسها غالبًا ما تتركنا أمام نهايات غير محسومة.

الأسلوب الأدبي:

جاء الاسلوب الادبي بلغة تجمع بين البساطة والعمق، متوازنة بين السرد الواقعي والتأمل الفلسفي، مع توظيف بارز للتناص القرآني والرمزية، خاصة في بناء الشخصيات. يتسم الأسلوب بالصدق العاطفي والواقعية والجرأة الفكرية، مع نبرة وجدانية تلامس القارئ دون مبالغة أو زخرفة لغوية زائدة.

اللغة: اللغة ناضجة ومتماهية بين الشعرية والتقريرية. ينتقل السرد من المباشر إلى التأملي، ويبرز أسلوب التايه في مقاطع التأملات الذهنية التي تُفضي إلى طرح فلسفي حول الهوية والوجود.

السرد: يعتمد على عدة تقنيات منها الخطي ومنها تقنية الاسترجاع والتنقل الزمني والمكاني (من فلسطين إلى العراق فالأردن) حيث برز بشكل كبير وغلبت على الرواية صوت الراوي الغائب العليم.

الاقتباسات القرآنية: موظفة بشكل واعٍ، خصوصًا تلك المرتبطة بسيرة النبي موسى، وهو توازي رمزي واضح مع شخصية البطل “موسى”، لتأكيد ثيمة التيه، النجاة، والهروب من “الطاغوت”.

التقنيات السردية: ومنها” المعلقات” والتي تمثلت في الاقتباسات الافتتاحية والتي أُخذت من داخل الفصل التالي، تساؤلاً حول تقنية (الخطافات- المعلقات- hooks). فبينما لا تفقد الرواية تشويقها، يبقى التساؤل حول ما إذا كانت هذه الاقتباسات تحرق جزءًا من الأحداث، أم أنها تقنية مقصودة لتوليد نوع من الترقب المعرفي. أما من جانب توظيف النهاية المفتوحة يمنح الرواية بعدًا تأويليًا للقارئ، فيسهم في إعادة إنتاج النص.

الثيمات: نسيج من الوجع والمقاومة

النكبة والشتات والتيه: الرواية تُؤرشف لمعاناة الفلسطيني من النكبة مرورًا بالحصار والجدار العازل، ثم تربط هذه المعاناة بالجراح العراقية بعد سقوط بغداد، مما يجعل الرواية خطابًا جمعيًا للهوية الممزقة.

ثنائية الحب والسياسة: علاقة موسى بنوار ليست حبًا تقليديًا، بل اختبار واقعي للتشابك بين الحميمي والسياسي، بين الشخصي والعام. الحب هنا هشّ أمام التقاليد، والطائفية، والجغرافيا، والطبقية.

الهُوية والانتماء: صراع البطل ليس فقط مع “الآخر”، بل مع ذاته، مع انتمائه، مع معنى أن يكون (سنيًا) في أرض (شيعية)، فلسطينيًا في بغداد، ولاجئا في وطنه.

الطائفية والتاريخ الدموي: في الرواية اشتغال جريء على نقد الطائفية، خصوصًا من خلال قصة(عمر) وقتله بسبب الانتماء الديني. الرواية تُدين الفكر الموروث الأعمى منذ 1400 سنة، وتربط الماضي بالحاضر الدموي في العراق وسوريا.

الاقتباسات القرآنية والتناص: وظّفت الرواية التناص القرآني بشكل رمزي (مثل استخدام قصة سيدنا موسى في صفحة (99) واقتباسات أخرى صفحة(220و364)، لتأكيد الدلالة على المسيرة والمحنة والهروب/الخلاص. الاقتباسات لا تعمل كحلي نصية، بل تضفي عمقًا روحيًا وفلسفيًا على السرد، وتربط الأحداث بمفاهيم قدرية ووجودية، مما يعزز من البعد الفلسفي للرواية ككل.

الزمن المفتوح والنهاية المفتوحة: النهاية غير المحددة تدفع القارئ للتساؤل: هل عاد موسى؟ هل مات؟ هل تحرر؟ هذه النهاية المفتوحة ليست ضعفًا، بل تحاكي ثيمة “التيه “التي تحكم الرواية منذ عنوانها.

في الختام:

“بين جنتين” للدكتور سرمد فوزي التايه تتنفس الوجع والمقاومة، عملٌ أدبيٌّ ثوريٌّ، يُحوِّل السردَ إلى مشروعٍ نقديٍّ لإعادة تشكيل الوعي الجمعيّ. رواية ناضجة ومبدعة، لا تكتفي بسرد الأحداث، بل تتغلغل في مكامن النفس الإنسانية. إنها عمل جريء يرفع الوجع مقاومةً، والعودة استعارةً لاسترداد الزمن الضائع. إنها نص أدبي حي يعكس صراعات الإنسان في ظل التيه، والفقد، والقهر، والخذلان. الرواية تقدم رؤية عميقة لمأساة الهوية في زمن التشظي، وتثبت أن الكلمات، في أيدٍ مبدعة، لا تترجم المشاعر فحسب، بل تفككها إلى شظايا تعيد تشكيل وعي القارئ، وتجعله شريكًا في مشروع نقدي ثوري يُعيد طرح الأسئلة الوجودية الكبرى.