(حُلم في ثنايا ذاكرة)بقلم الأديبة روان شقورة.

ها نحن نعود سبعة وسبعين عاماً للوراء، الأمطار تشتد فوق رؤوس الخيام، تلتصق الأسرة ببعضها؛ لعلها تجد الدفء من أنفاسها، يُغمضون أعينهم هروباً من حاضر مُميت…

تُشرق الشمس على استحياء على شمال غزة، تُشرق ولا أحد يُلاحظها، يسيرون يعملون يأكلون ينامون يتناسون لكن مَن هم؟

أين ذاهبون؟

كيف سيكون مستقبلهم؟

ما هويتهم القادمة؟

ما ذنبهم من عقوبة مفروضة قبل الميلاد؟

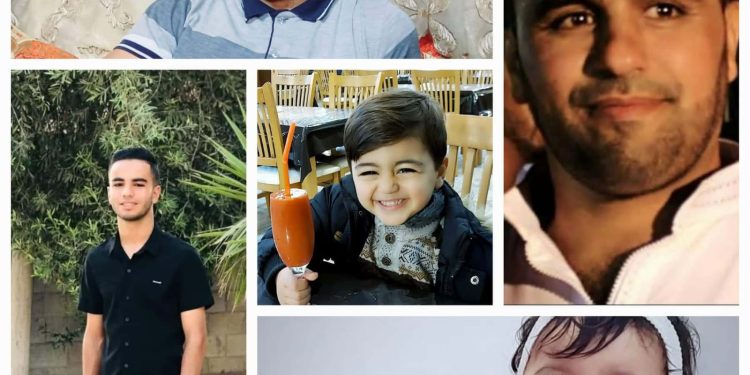

ضحكة يحيى تملأ البيت مع أصدقاءه، يلعبون في حيز ضيق على غير المألوف (الشارع المدرسة الحدائق الملاهي) موطنهم الأصلي، لكنّ الآن الأسبوع الثالث بعد السابع من أكتوبر، انقلبت موازين الحياة، لكنّ الأطفال يبقون أطفال مهما نزعت الدنيا رداء براءتهم، فضحكة يحيى لفوزه بلعبة عرب ويهود، لا تُضاهيها فرحة، لكنّ بكاء أخته غطى على تلك الضحكات، تقلق سماح من بكائها، تحتضنها لكن دون جدوى، تأتي بعروستها لعلها تهدأ لكن دون جدوى، يأتي يحيى فيُلاعبها فترتمى على صدره ضاحكة مشاكسة بيديها الصغيرتين قسمات وجهه، ترتفع صوت الصواريخ، فيزدادا عناقاً؛ لعل كلاهما يُنجي الآخر، تنظر سماح إلى طفليها نظرة حسرة مودع متنهدة: يا رب، ما تحسر عليكم، يا رب نموت أو نعيش سوى.

تختلط الأصوات في العمارة المكونة من طابقين، فالناس ينزحون لدى أقاربهم الذين هم أكثر أماناً من موطنهم، فالبحر ممر الدخول في العمليات الإسرائيلية، فالمناطق الغربية نزحت على غير المعتاد، فالمناورات السابقة لا يتجاوزون سوى الحدود، فبيت أهلها بالشيخ رضوان نزحوا وجلاً عند الاتصالات في الفالوجا،

يدخلون يرحب بك أيها الغريب، يوم يومين ثم ماذا؟

لا أحد يرغب بتشبثك بمكانهم.

فأنت غريب، لا تُصدق ترحابهم تعاطفهم المستميت، مُت في أرضك ولا تُهاجر، لا تكن لاجىء، فتموت مع كل بزوع ضوء، مت موتة واحدة أفضل من معايشتها…

هكذا ذاق كل من ترك بيته، وذهب إلى بيت أقاربه ومعارفه وأصدقائه..

ها هو أبو يحيى يلف الطابق الأرضي بالشوادر؛ خشية الأمطار والريح، يتفقد أُختيه، لكنّ سحر ما زالت تُعاني من ضعف الذاكرة، فالذاكرة والتركيز يتشتتان مع الضربات المتكررة حتى النطق يتعلثم ويضطرب، فتمشي بين الناس ولا ترى سوى أصوات بل صراخ، لا يوجد الحوار الإنساني تلاشي شيئاً فشيئاً، عفواً، كيف ننطق واللغة نتاج منطق، ونحن خارج صندوق المنطق؟

– ما بدك تتعشي يا سحر.

– – تنظر إلى أخيها محمد، تُحاول أن تقول كُنيته، لكن الذاكرة تخونها، لكن هل ذاكرة الألم تُنسى؟

قد تُكبت لعدم استطاعة حملها؟

– لا، بدي أنام.

لقد أصابه اليأس، كيف سأكمل المسير؟ ما معنى حياتي الحالية؟ من سيحلّ الفراغ الداخلي؟ لا أستطيع النسيان؟

يُحاول محمد نفض كل الدموع الآيلة للانهمار، يفتح لاب توبه الخاص، يكتب ورقة بحثية عن الحقوق والحريات العامة وأساسها الفلسفي، يُحاول أن يبدأ حياة جديدة، ها هي المصادر، سأحلل ثم أركب الورقة، يتصفح يكتب يحذف يُعدل يُدقق ينتهي، لكن ما هو الأساس الفلسفي للحقوق؟ لم يجب البحث؟ قد يكون أجاب من ناحية أكاديمية؟ لكنه لم يجب ضحايا الحروب والأوبئة والأمراض، لم يجبهم ماذا يعني حق الحياة مكفول بنص الدستور يا ترى؟

أسند رأسه على الحائط، صوت يُهذي يُتمتم، يزداد الأنين، يذهب ليرى ذلك الصوت الشجي، فإذ بسحر تُقيدها الذاكرة، تهز رأسها رافضة ذكرياتها، لكنّ صاروخهم الأهوج يتوجه إلى بيتهم الذي لم يتبقَ منه سوى الطابق الأرضِي، عند الغروب، حينها غربت الحياة عن مربعهم السكني، انتشلت من تحت الركام، وضعت في ثلاجة الموتى، فإصابة رأسها شديدة الفتك، فالموت قرينها، لكنّها حية هكذا أخبر مسؤول الثلاجات حينما تفحصها، وضعت كما وضع الكثيرين؛ لعدم وجود الأجهزة والأدوات الطبية وكثرة الحالات الآتية إلى الموت، ثُم تصرخ مستيقظة: لا لا لا أنا عايشة عايشة عايشة…

“أنت عايشة يختي، وراح تطيبي” هكذا أخبرها محمد.

: ممسكاً يدها.

: وسماح ويحيى وبنتك عايشين صح؟

لم ينطق حينها، كانت دمعته المُجيبة.

ثُم يزداد صوتها حدة، أنتَ ما خذته معك ليش؟ سماح ما رضيت يروح مع عمه على الجامع؟ خافت عليه يموت، أخذته هي معها.

– نصيبها يختي، هي طلبتها من الله ما بدها حد يتحسر على حدى.

فيزداد عندها آهاتها: طيب ليش احنا اللي نتحسر، ليش ما متنا معهم، ليش أمي وأبويه وأخوتي وسماح و ولادك يروحوا، ليش ما أخذونا

– : -ما بعرف يختي ليش، هي حياتنا هيك، ناس تموت وناس تعيش في الموت.

فتهب ريح عاصفة تقلع الشادر على وجههما، فيُسارع محمد لوضعه مجدداً، وينام بجوار أسرته (أختيه، أخيه)؛ لعله يدفأ بأنفاسهم، مغمضاً عينيه؛ هرباً من حاضر مُميت…